Im Frühling des Jahres 1453 waren die liquiden Mittel des Johannes Gutenberg vollständig aufgebraucht. Obwohl 20 Gehilfen seit Monaten in der Werkstatt des Goldschmieds¹ schufteten, konnte der Perfektionist immer noch keine verkaufsfertige Bibel vorweisen. Aus diesem Grund hatte sein Hauptinvestor den Geldhahn ein für alle Mal zugedreht. Das ist nicht verwunderlich, da der Offizinbetreiber dem Juristen Johannes Fust bereits 1250 Gulden² schuldete. Mit dieser enormen Summe wäre seinerzeit der Erwerb von fünf Stadthäusern möglich gewesen. Doch wie sollte es nun mit der neu erfundenen Druckerpresse weitergehen? Wegen der anhaltenden Rezession gab es in Rheinhessen niemanden, der das Projekt „Werk der Bücher” subventionieren wollte, weshalb der verschwenderische Patrizier andere Finanzquellen erschließen musste.

Die wirtschaftliche Lage führte um 1450 zu einer Rezession und einem deutlichen Bevölkerungsrückgang. Aus diesem Grund wurden die Zuwanderung begrüßt und Neubürger für zehn Jahre von allen Steuern und Abgaben befreit.

Füssel, Stephan: Johannes Gutenberg. 2. Auflage. Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH 2000.

Um einen klaren Kopf zu bekommen, spazierte Henne Gensfleisch zur Laden³ alias Johannes Gutenberg eines Tages durch den Lennebergwald. Verzweifelt überlegte der Kaufmannssohn, wie sich die exorbitanten Bibeldruckkosten ohne Fremdkapital decken ließen. Doch dem zahlungsunfähigen Visionär fiel keine Lösung ein, weswegen er nach einigen Stunden die Heimreise antrat. Auf dem Rückweg sinnierte der traurige Wanderer ein wenig über die Mainzer Skyline, die von dutzenden Kirchtürmen⁴ geprägt war. Und plötzlich hatte der ehemalige Klosterschüler eine Eingebung. „Gott will es!”, schrie der Drucker befreit, bevor er wie vom Blitz getroffen zum Dom rannte.

Es war für Johannes Gutenberg kein Problem eine Audienz beim Erzbischof zu erhalten, da er dem Patrizierstand angehörte. Nachdem der stadtbekannte Erfinder zu Dietrich Schenk von Erbach vorgelassen wurde, schlug er dem Kirchenfürsten vor, standardisierte Ablassbriefe für die Mainzer Diözese zu drucken. Bisher stellten Skriptorien die schriftlichen Sündenerlässe her, indem Mönche immer denselben Text auf Pergamentseiten schrieben. Der Goldschmied führte an, dass seine Maschine diese mühselige Arbeit wesentlich schneller und kostengünstiger erledigen könne. Die vorgetragenen Argumente überzeugten den Domherren, weshalb dieser erst einmal 500 Dokumente orderte.

Die ersten Drucke, die er sich vornimmt, sind Ablassbriefe. [...] Er weiß, damit kann er schnell viel Geld machen. Ablassbriefe haben immer den gleichen Text; damit eigenen sie sich ideal für den Druck. Es sind Handzettel, auf denen gegen Zahlung einer bestimmten Summe die Sünden erlassen werden.

Lörcher, Wolfgang: Gutenberg - Mann des Jahrtausends. youtube.com (10/2019).

Der mittellose Tausendsassa kratzte daraufhin das Inventar in seiner Werkstatt zusammen und begann mit der Produktion. Euphorisch trieb der Druckermeister sein Gesinde an, wodurch es nur vier Tage dauerte, ehe die bestellten Formulare ausgeliefert werden konnten. Der Erzbischof war begeistert, als er die Inkunabeln inspizierte. „Wahrhaftig, eure Künste sind kein Blendwerk”, sagte der Kirchenvater mit heller Stimme. Und da der Oberhirte wusste, dass seine willensschwachen Schäfchen jeder Versuchung nachgaben, erteilte er Johannes Gutenberg den Auftrag, einen Jahresvorrat Seelenretter herzustellen.

Aus den folgenden Jahren wissen wir von Auflagenhöhen von mehreren Tausend bis - in einem Einzelfall - von einer Auflage von 190.000 Exemplaren.

Füssel, Stephan: Johannes Gutenberg. 2. Auflage. Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH 2000.

Stets waren die Erzeugnisse des Offizinbetreibers tadellos. Deshalb ließ sogar der Vatikan nach dem Fall Konstantinopels Ablassurkunden⁵ in Mainz drucken, um mit den Erlösen die verbliebenen christlichen Enklaven am Ägäischen Meer zu unterstützen.

Ohne die spätmittelalterlichen Sünder und ohne die expandierenden Osmanen hätte es im 15. Jahrhundert vermutlich keinen funktionierenden Buchdruck im Heiligen Römischen Reich gegeben. Denn diese beiden Gruppen haben indirekt dafür gesorgt, dass ein rheinhessischer Goldschmied seine Erfindung perfektionieren und 180 einzigartige Bibelartefakte herstellen konnte.

Gutenberg druckt drei Jahre. In dieser Zeit entstehen 180 Bibelexemplare. 40 noch auf Pergament, 140 aber auf dem billigeren Material Papier.

Lörcher, Wolfgang: Gutenberg - Mann des Jahrtausends. youtube.com (10/2019).

Bereits im Jahre 1500 hatte sich das Drucken mit mobilen Lettern im abendländischen Kulturraum etabliert. Das Buch als neues Massenmedium setzte einen sozialen Wandel in Gang, machte althergebrachte Berufe überflüssig und trug dazu bei, dass die Reichsbürger die hochdeutsche Mundart als allgemeingültige Schriftsprache akzeptierten.

Um das Jahr 1500 gab es in deutschen Städten bereits 62 Druckereien, von denen viele mehrere Druckerpressen besaßen. [...] Von Hand hergestellte Bücher aus Skriptorien wurden immer seltener.

Flessner, Bernd: Das Buch. Nürnberg: Tessloff Verlag 2018 (= WAS IST WAS).

Während der Hochrenaissance traten im oberdeutschen Sprachraum schädigende Organismen in Erscheinung, die gegen die Heilige Mutter Kirche aufbegehrten. Um die bedauernswerten Bauern aufzuwiegeln, ließen anonyme Unruhestifter häretische Flugschriften drucken, die in Gaststätten oder auf Marktplätzen laut vorgelesen wurden. Auch Martin Luther nutzte die Gutenberg-Erfindung für populistische Zwecke. So erschienen am 5. August 1520 circa 4000 Kopien von einem Manifest, in dem der Reformator den amtierenden Papst Leo X. als Antichristen bezeichnete.

Nach zunächst nur vereinzelten Publikationen erlebte die Flugschrift seit 1517 einen rasanten Aufschwung. Mit der Reformation kam es in den folgenden Jahren geradezu zu einem „Flugschriftenboom”.

Wilke, Jürgen: Grundzüge der Medien- und Kommunikationsgeschichte. 2. durchgesehene und ergänzte Auflage. Köln: Böhlau Verlag GmbH & Cie 2008.

Nachdem die diffamierenden Broschüren des renitenten Theologieprofessors verboten worden waren, erließ der Reichstag zu Speyer im Jahre 1529 ein Gesetz, das die staatliche Vorzensur regeln sollte. Kurz darauf setzte Kaiser Karl V. die Impressumspflicht durch, damit druckende Volks- und Glaubensverräter schnell an den Pranger gestellt werden konnten. Durch diese Maßnahmen hatte die Aristokratie die Deutungshoheit im feudalen Deutschland wiedererlangt.

Zu Beginn des Barockzeitalters entstand das periodische Zeitungswesen. Selbst allmächtige Kurfürsten ließen Redaktionsstuben in ihren Herrschaftsgebieten zu. Dies war jedoch nur der Fall, da Stadträte und Universitäten⁶ als Zensurinstanz fungierten. Ausnahmslos alle Druckerzeugnisse mussten vor der Veröffentlichung zur Überprüfung eingereicht werden. Durch diese Sicherheitsmaßnahme enthielten die ersten Wochenblätter keine Nachrichten, sondern vor allem erfundene Horrorgeschichten, die hohe Verkaufszahlen bescheren sollten.

Die Presse wendet sich von Anfang an auch einem zukunftsträchtigen Markt zu; den vermischten Nachrichten - bluttriefend zumeist, Skandale, Katastrophen, Abnormales.

U H: Die Geschichte von Papier und Buchdruck. youtube.com (10/2019).

Trotz des engmaschigen Kontrollnetzes schafften es Druckereien immer wieder, aufwiegelnde Schriften an den Zensurbehörden vorbeizuschmuggeln. Dadurch geisterten im 18. Jahrhundert unzählige Publikationen durch das Heilige Römische Reich, in denen das vorherrschende System infrage gestellt wurde. Die Monarchen wehrten sich gegen diese staatszersetzenden Propagandaobjekte, indem sie regelmäßig Bücherverbrennungen anordneten. Diese hochoffiziellen Zeremonien trugen seinerzeit zur Volksbelustigung bei und waren große Spektakel.

Nach der Urteilsverkündung wurde das inkriminierte Objekt dem Henker übergeben, der es feierlich zum Exekutionsort transportierte. Bei größeren Mengen diente ein Maultier als Hilfe, das mit einem roten, mit Flammen bemalten Tuch bedeckt war.

Fuld, Werner: Das Buch der verbotenen Bücher. Universalgeschichte des Verfolgten und Verfemten von der Antike bis heute. Berlin: Verlag Galiani 2012.

Die Dekadenz des Adels während des Absolutismus wird unter anderem dadurch ersichtlich, dass Erzherzogin Maria Theresia im Jahre 1767 nicht mehr für die kostspieligen Papierscheiterhaufen aufkommen wollte. Also forderte die Regentin ihre Untertanen brieflich⁷ dazu auf, regierungskritische Traktate binnen acht Tagen selbst zu verbrennen. Nach Ablauf der Frist mussten ortsansässige Priester kontrollieren, ob der Pöbel den Befehl ausgeführt und seine nonkonformistischen Druckerzeugnisse entsorgt hatte.

Nachdem Kaiser Napoleon verbannt worden war, begann im Deutschen Bund die gute alte Biedermeierzeit. Leider störten Burschenschaften die kleinbürgerliche Idylle, da diese wohlstandsverwöhnten Studenten unbedingt einen Nationalstaat gründen wollten.

Im Jahr 1817 treffen sich alle deutschen Burschenschaften auf der Wartburg. An diesem symbolträchtigen Ort fordern die Burschen einen Nationalstaat und eine Verfassung, die die bürgerlichen Freiheiten garantiert.

Drotschmann, Mirko: Deutschland im Vormärz. youtube.com (10/2019).

Um das revolutionäre Treiben zu beenden, sorgte Fürst von Metternich im Jahre 1819 dafür, dass während einer geheimen Ministerialkonferenz die Karlsbader Beschlüsse vereinbart wurden. Kurz darauf installierten die Monarchen in ihren Hoheitsgebieten machtvolle Zensur- und Überwachungsorgane, die willkürlich und ohne richterliche Beschlüsse agieren durften.

Hinfort bestimmten die Zensurbehörden, was in Zeitungen erscheinen, in Büchern gedruckt und im Theater gesungen und gesprochen werden durfte. Auch die Universitäten wurden der strikten Aufsicht des Staates unterworfen.

Sterk, Harald: Biedermeier. Wien: Verlag Hölder-Pichler-Tempsky GmbH 1988.

Trotz der staatlichen Repression lagen Bücher im 19. Jahrhundert voll im Trend. Kein Wunder, schließlich konnten dank der kürzlich eingeführten Schulpflicht mittlerweile selbst Bauern und Arbeiter lesen. Außerdem war Papier durch die Industrialisierung ein günstiger Alltagsgegenstand geworden, was den Preis für Druckerzeugnisse fallen ließ.

- Wer keinen Verdacht erregen wollte, der vertrieb sich mit volkstümlicher Trivialliteratur die Zeit. Hingegen die Kinder bekamen Drohpädagogik wie den Struwwelpeter in die Hand gedrückt, um den umherschleichenden Spitzeln zu zeigen, dass es in diesem Hause gesittet zuging.

In den darauffolgenden Jahrzehnten wurde alles noch schlechter. Das Königreich Bayern musste dem Deutschen Kaiserreich beitreten, eine missglückte Spazierfahrt löste den Ersten Weltkrieg aus und nationalsozialistische Studenten nahmen wieder Bücherverbrennungen vor.

Es war nicht der Pöbel, es waren keine ungebildeten Nazi-Schläger, die 1933 in Deutschland Bücher verbrannten - es waren Angehörige der geistigen Elite. Die Deutsche Studentenschaft hatte die Bücherverbrennung geplant.

Blum, Eggert: SWR2 Zeitwort. 24.06.1933: Martin Heidegger spricht bei der Freiburger Bücherverbrennung. swr.de (PDF) (10/2019).

Zum Glück kam irgendwann der 29. September 1990. Denn an diesem Tag trat der Einigungsvertrag in Kraft, wodurch das Grundgesetz in ganz Deutschland galt. Endlich war das freie Wort in der Verfassung verankert und jeder Bundesbürger darf seitdem denken, lesen und schreiben, was er möchte.

In der heutigen Bundesrepublik Deutschland ist Zensur per Grundgesetz verboten. In einzelnen Fällen können Gerichte Bücher verbieten, wenn sie strafrechtlich relevant sind.

Ruhfus, Lisa: Verbotene Bücher | Zensur in Deutschland. youtube.com (10/2019).

Obwohl es das Internet seit Ewigkeiten gibt, hat das Buch im deutschen Sprachraum weiterhin eine integrierende Funktion. Ohne den sicheren Umgang mit diesem analogen Medium ist eine gesellschaftliche Teilhabe⁸ nur schwer möglich. Die Interaktion mit Papiertextspeichern ist jedoch häufig sehr mühevoll. Vor allem beim Abschreiben, Kochen oder Musizieren ist es das Beste, wenn der Schriftträger auf einem Leseständer steht. Denn solche smarten Hilfsmittel halten eingespannte Druckerzeugnisse dauerhaft aufrecht, was die Arbeitseffizienz deutlich erhöht.

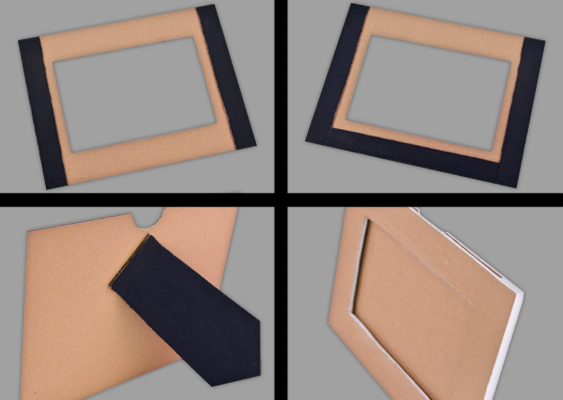

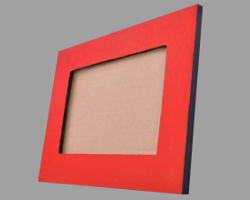

Wer kein Geld für einen windigen Plastikständer ausgeben möchte, der kann mein stabiles Upcycling-Modell nachbauen. Durch eine voluminöse Standfläche, die zugleich ein ungewolltes Umblättern verhindert, ist meine 28 Zentimeter breite Lesehilfe selbst für dicke Schmöker geeignet.

- Des Weiteren hat der Benutzer meines funktionellen Gestells die Möglichkeit, drei Neigungswinkel einzustellen. Außerdem lässt sich meine Konstruktion zusammenklappen, da nicht nur der Justierungsbügel, sondern auch der Bodenträger beweglich ist.

- Darüber hinaus besitzt meine schicke Ablage dekorative Eigenschaften, was vor allem an der Mosaikbordüre liegt, die ich aus Eierschalen hergestellt habe.

Es ist schwer zu glauben, aber das Basteln eines antiquierten Konzepthalters ist relativ einfach. Für ein solches Unterfangen benötigen Sie zum einen die folgende Bildanleitung und zum anderen meine Schnittmuster, die ich kostenlos zur Verfügung⁹ stelle.

Leseständer aus Papier

Meine Buchstütze sollte besonders strapazierfähig sein, weshalb ich für die Errichtung des Grundgerüsts einen alten Amazon-Karton verwendete. Des Weiteren nahm ich einen Graupappebogen zur Hilfe, der über eine Grammatur von 945 g/m² verfügte. Währenddessen ich die Front meines Kunstwerks mit edler Elefantenhaut dekorierte, verkleidete ich die Rückseite mit handelsüblichem Tonpapier. Des Weiteren kamen für die Verzierungen weiße Eierschalen, eine Dunilin-Serviette, eine Modellierpaste und diverse Acrylfarben zum Einsatz. Darüber hinaus stellte ich den Justierungsbügel mit einem vier Millimeter dicken Messingrohr dar, das ich im Baumarkt auf eine Länge von 33,5 Zentimetern zuschneiden ließ. Außerdem stattete ich meinen Arbeitsplatz vor dem Basteln mit Werkzeugen aus, indem ich mir eine Schere, einen flüssigen Kleber, einen Eyelet-Setter, einen Schaschlikspieß, ein Hobbyskalpell und ein Falzbein bereitlegte. Ferner musste ich meine DIN A4 Schablonen (#1 /#2 /#3 /#4 /#5 /#6 /#7 /#8) im Querformat ausdrucken, ehe ich mein Projekt in Angriff nehmen konnte.

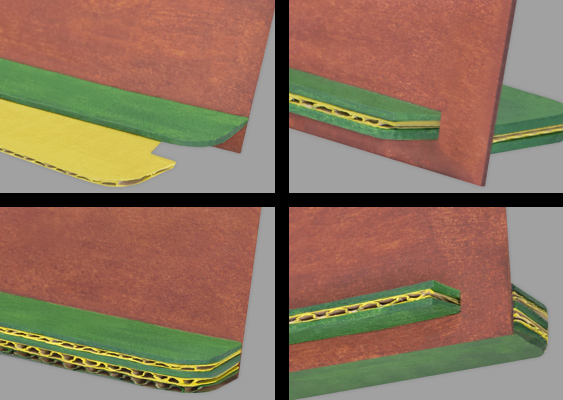

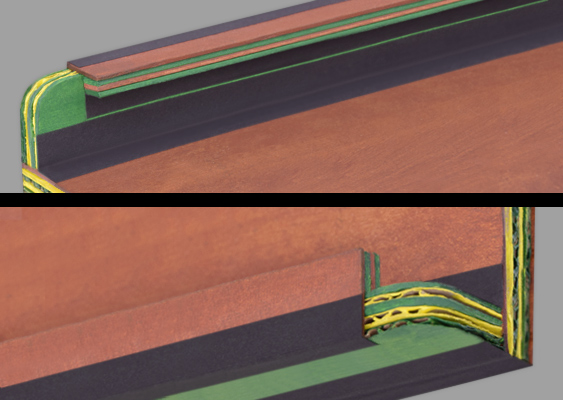

Nachdem ich die erste Bastelvorlage freigeschnitten hatte, stellte ich von dem tafelförmigen Objekt ein Replikat aus Graupappe her. Direkt im Anschluss nahm ich die zweite Schablone zur Hand, sodass ich daraufhin drei Altkartonmodule und zwei Steifpapierlatten anfertigen konnte.

Im nächsten Schritt bastelte ich ein Zellstoffsandwich, indem ich die drei großen Stoßstangen so aufeinanderklebte, dass sich das dicke Kartonstück am Ende in der Mitte befand.

- Gleich darauf schob ich die fertiggestellte Buchstandfläche in die rechteckigen Öffnungen, die ich zuvor in die Graupappetafel eingeschnitten hatte. Unmittelbar danach machte ich den eingesteckten Steg an der Leseständerfront fest.

Zu guter Letzt stabilisierte ich die herausragende Ablagefläche. Dazu brachte ich die beiden übrig gebliebenen Balken nacheinander an der Simsunterseite an.

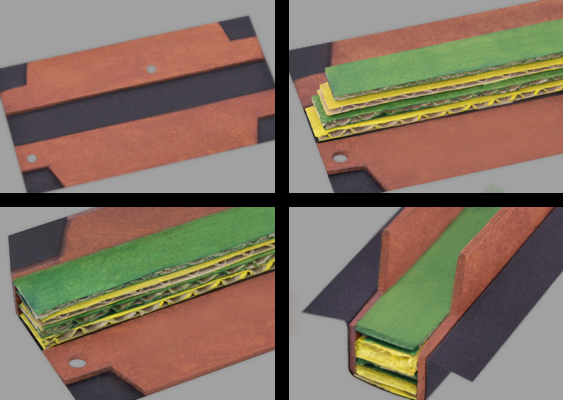

Nun wollte ich die Buchstandfläche mit einer Umblättersperre ausstatten, weshalb ich die Streifen von Schablone #3 auf Graupappe übertrug. Nachdem ich die schmalen Latten symmetrisch übereinandergeklebt hatte, befestigte ich das dreiteilige Modul auf dem Tafelvorsprung. Bevor ich den Steifpapierblock hochkantig fixierte, richtete ich das Element zentriert aus. Außerdem sorgte ich dafür, dass die Begrenzung bündig mit dem vorderen Untergrundrand abschloss. Daraufhin verblendete ich die eben erzeugte Schnittstelle, indem ich den breiten Balken mittig an der äußersten Leseständerfassade festmachte.

Die Buchstütze verstärken

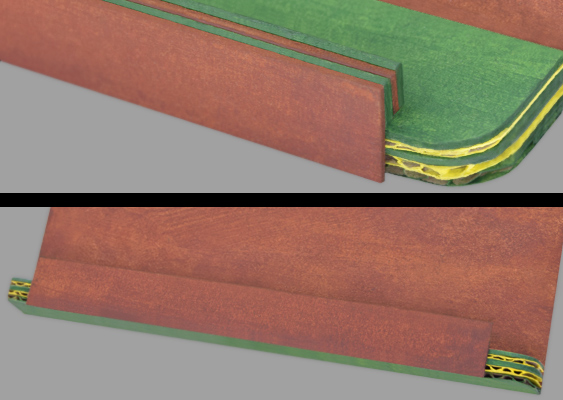

Als Nächstes stabilisierte ich die voluminöse Ablagefläche. Hierfür musste ich das Objekt von Schablone #4 viermal aus Karton herstellen. Im Anschluss daran nahm ich ein Bastelmesser zur Hand, damit ich die Schlitze und Rechtecke auf den Laptopdeckeln freischneiden konnte.

Unmittelbar danach fixierte ich die vier Module nacheinander an der Rückseite des Grundgerüsts. Nun glättete ich den Leseständerrücken, indem ich die Graupappeplatte von Schablone #5 über die letzte Kartonagenscheibe klebte.

- Nachdem ich die Buchstütze fünffach verstärkt hatte, fertigte ich die Streifen von Schablone #6 aus Tonpapier an. Als die vier Balken dann vor mir lagen, griff ich zum Falzbein, da ich jedes Einzelteil in der Mitte vorfalten musste.

Im nächsten Bastelschritt brachte ich die beiden langen Bahnen so an der Standfläche an, dass daraufhin die Kontaktpunkte zur Tafel nicht mehr zu sehen waren.

Hingegen mit den kürzeren Elementen ließ ich die Lücken an der Umblättersperre verschwinden. Gleich danach legte ich den massiven Zellstoffblock erst einmal zur Seite, da ich nun die Arretierungen für den beweglichen Justierungsbügel anfertigen wollte.

Ankerplätze für die Messingstange

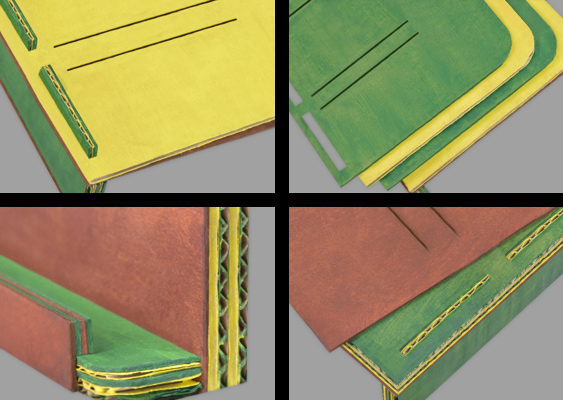

Um die beiden Stützpfeiler für den Ablagerücken basteln zu können, musste ich zunächst einmal die Vorlagen von Schablone #7 auf Graupappe, Tonpapier und Altkarton übertragen. Im Anschluss daran dividierte ich die 14 Bauteile so auseinander, dass daraufhin zwei Haufen mit identischen Modulen vor mir lagen. Nachdem ich dann mit einem Eyelet-Setter vier Millimeter große Löcher in die markierten Komponenten eingeschossen hatte, zog ich die gestrichelten Linien auf den Vierecken mit einem Falzbein nach.

Als Nächstes bestrich ich nur die schmale Hälfte eines Graupappestücks mit Kleber. Unmittelbar danach machte ich das präparierte Element so auf einem Tonpapierfundament fest, dass es exakt an der zweiten beweglichen Kante lag.

- Nun wiederholte ich die vorangegangenen Schritte, indem ich ein anders gelochtes Steifpapiermodul auf der gegenüberliegenden Untergrundseite fixierte.

- Nachdem ich daraufhin die Konstruktionsmitte mit Kartonbalken aufgefüllt hatte, montierte ich die beiden Flügel am Kern des Pfeilers.

Zu guter Letzt fertigte ich ein spiegelverkehrtes Replikat von dem zusammengebauten Stützpfosten an. Hierfür musste ich das übrig gebliebene Rechteck auf den Rücken drehen, damit die ausgestanzten Ösen in die entgegengesetzte Richtung zeigten.

Der bewegliche Sockel

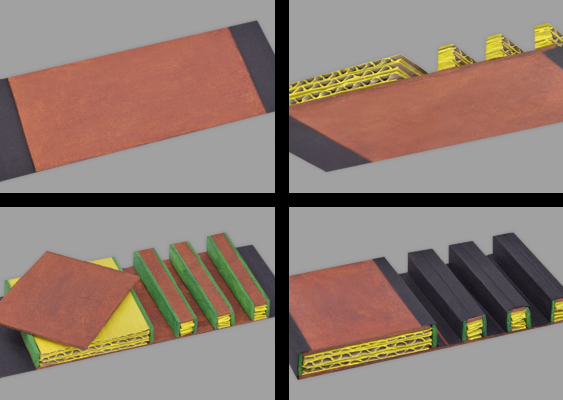

Als ich die Arretierungen fertiggestellt hatte, schnitt ich mir die Elemente von Schablone #8 zurecht, da ich nun den mehrstufigen Bodenträger basteln wollte. Dann stattete ich das größte Graupappestück mit zwei Tonpapiertragflächen aus. Beim Ankleben der Verlängerungen musste ich darauf achten, dass die kurzen Plattformseiten exakt an den ersten gefalzten Flügelkanten lagen.

Im Anschluss daran klebte ich alle Kartongebilde so aufeinander, dass immer dreilagige Pakete mit gleichem Antlitz entstanden.

- Währenddessen ich die linke Seite des Graupappeuntergrunds mit dem Zellstoffrechteck verkleidete, machte ich die balkenförmigen Hochhäuser versetzt zueinander am gegenüberliegenden Bodenrand fest.

- Gleich danach packte ich sowohl die Dächer als auch die Innenfassaden des Füllmaterials mit Steifpapierplatten ein, damit die groben Blöcke einen glatten Rahmen erhielten.

Abschließend vollendete ich meinen Sockel, indem ich alle Schnittstellen mit Tonpapierstreifen verstärkte. Hierfür war es nötig, die zuvor angebrachten Tragflächen aufzustellen, da ich diese Elemente an den äußeren Bügelstoppern fixieren musste.

Zum Glück bestehen Amazon-Kartonagen aus Wellpappe. Denn durch diesen Umstand konnte ich ohne große Mühe einen 10,5 Zentimeter langen Schaschlikspieß durch das breite Sockelquadrat stoßen. Nachdem ich daraufhin die beiden Stützmasten an den Bodenträgerflanken angesteckt hatte, klebte ich nur die Pfosten an der Rückseite des Leseständers fest.

Direkt im Anschluss versenkte ich die Enden meines gebogenen¹⁰ Messingbügels in den Ösen, die sich im Zentrum der Pfeiler befanden. Nach dieser Aktion war mein robuster Buchhalter bereits voll funktionsfähig.

Mosaikbordüre aus Eierschalen

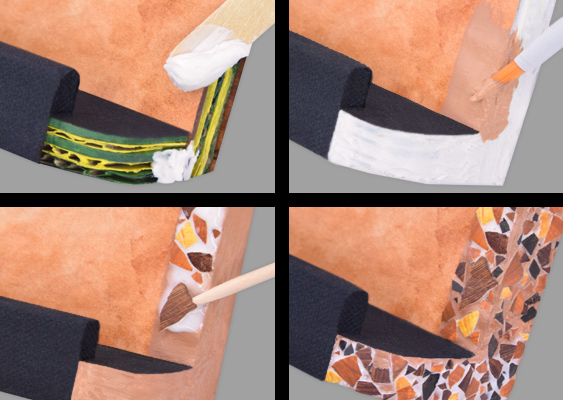

Nun wollte ich meine Lesehilfe in ein Kunstwerk verwandeln. Dazu brachte ich als Erstes eine gealterte Elefantenhautseite an der Frontfläche des Konzepthalters an. Gleich danach versteckte ich die hässlichen Wellpappefassaden, indem ich die Motivkanten mit einer Modellierpaste verkleidete. Als die Masse dann nach zehn Minuten getrocknet war, strich ich nicht nur die Strukturcreme, sondern auch die Gestellrückseite mit Acrylfarben an.

Als Nächstes packte ich sowohl die Umblättersperre als auch den Buchsteg mit einer schwarzen Dunilin-Serviette ein. Im Anschluss daran kochte ich mir Spiegeleier.

- Nachdem ich gegessen und die aufgeschlagenen Schalen ausgespült hatte, kolorierte ich die Außenseiten der Kalkscherben mit vier unterschiedlichen Brauntönen. Daraufhin zerstieß ich die bunten Tierprodukte mit meiner Faust, um kleine Splitter zu erhalten.

Ganz zum Schluss klebte ich die Bruchstücke an den Rändern des Leseständers fest, woraufhin eine mehrfarbige Mosaikbordüre entstand.

Wer nichts weiß, muss alles glauben

Heute gibt es im Mutterland des Buchdrucks 6,2 Millionen¹¹ Erwachsene, die nicht richtig lesen und schreiben können. Dieser Umstand ist insofern problematisch, da schlecht alphabetisierte Menschen zumeist Geringverdiener sind.

Aufgrund der Tatsache, dass mittlerweile in jedem fünften Haushalt eine bildungsferne Familie lebt, wird die Zahl der Analphabeten in Deutschland in den kommenden Jahren zwangsläufig zunehmen.

Nur rund 60 Prozent aller Eltern lesen ihren Kindern in den ersten drei Lebensjahren regelmäßig vor. [...] In jeder fünften Familie schauen Eltern überhaupt nicht gemeinsam mit den Kleinen in Bücher.

Stellpflug, Jürgen: Jedem fünften Kleinkind wird nicht vorgelesen. In: ÖKO-TEST Nr. 1 (2018). S. 96.

Leider hängt der Schulerfolg in jedem Bundesland einzig und allein vom Elternhaus ab. Aus diesem Grund kommt mein schicker Buchständer jeden Abend zum Einsatz. Denn steht dieses Hilfsmittel auf dem Tisch, dann kann ich meinen Sohn während des Vorlesens auf den Schoß nehmen. Das freut meinen Fratz, da dieser nicht nur zuhören, sondern gleichzeitig die illustrierten Seiten anschauen und anfassen möchte.

An der Wiege jedes glücklichen Lesers steht die erzählende Mutter, der vorlesende Vater oder ein anderer, der spannenden oder tröstenden Geschichten und Versen seine Stimme leiht.

Bollmann, Stefan: Warum Lesen glücklich macht. München: Elisabeth Sandmann Verlag GmbH 2007.

Verwandte Themen:

Wie funktioniert die Quilling-Technik?

Hochwertige Box für Weihnachtsplätzchen basteln - so geht’s

¹Jampolsky, Marc: Gutenberg - Genie und Geschäftsmann. youtube.com (10/2019).

²Venzke, Andreas: Johannes Gutenberg. Der Erfinder des Buchdrucks und seine Zeit. Ungekürzte Taschenbuchausgabe. München: Piper Verlag GmbH 2000.

³Tielmann, Christian & Joachim Knappe: Wie Gutenberg die Welt bewegt. Von der Kunst Bücher zu machen. 2. Auflage. Aarau: Kinderbuchverlag Luzern 2000.

⁴Lörcher, Wolfgang: Gutenberg - Mann des Jahrtausends. youtube.com (10/2019).

⁵Stühlmeyer, Barbara: Wie der Buchdruck die Welt veränderte. In: Karfunkel Nr. 133 (2018). S. 15.

⁶Mintzel, Alf: Von der Schwarzen Kunst zur Druckindustrie: Die Buchdruckerei Mintzel und ihr Zeitungsverlag. Berlin: Duncker & Humblot GmbH 2011 (= Band I: Vom Dreißigjährigen Krieg bis 1800).

⁷Fuld, Werner: Das Buch der verbotenen Bücher. Universalgeschichte des Verfolgten und Verfemten von der Antike bis heute. Berlin: Verlag Galiani 2012.

⁸Reclams Sachlexikon des Buches. Von der Handschrift zum E-Book. Hrsg. von Ursula Rautenberg. 3. vollständig überarbeitete und aktualisierte Auflage. Stuttgart: Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG 2015.

⁹Schablonen für einen kleinen Reclam-Leseständer, der nach dem Zusammenbau 20 Zentimeter lang und 14 Zentimeter hoch ist - (#1 /#2 /#3 /#4 /#5 /#6 /#7 /#8). Ideale Justierungsbügellänge: 24,5 Zentimeter.

¹⁰Biegepunkte bei zwei, zehn, 23,5 und 31,5 Zentimetern.

¹¹Schaefer, Louisa & Laura Oellers: 6,2 Millionen Deutsche können nicht richtig lesen und schreiben. dw.com (10/2019).

Normalerweise beachte ich E-Mails dieser Art nicht weiter, ganz egal wie liebenswürdig die fragende Person auch sein mag. Schließlich bin ich keine Suchmaschine. Männer mögen bekanntlich nicht nur am Valentinstag schöne Frauen. Dass deshalb ein selbst gebastelter Bilderrahmen mit einem heißen

Normalerweise beachte ich E-Mails dieser Art nicht weiter, ganz egal wie liebenswürdig die fragende Person auch sein mag. Schließlich bin ich keine Suchmaschine. Männer mögen bekanntlich nicht nur am Valentinstag schöne Frauen. Dass deshalb ein selbst gebastelter Bilderrahmen mit einem heißen

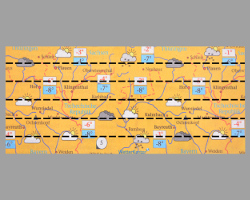

Sobald die Baby-Boomer in den wohlverdienten Ruhestand gegangen sind und ihre Häuser auf Teneriffa bezogen haben, gibt es keine Wochenzeitungen mehr. Die kostenlosen Infoblätter, bei denen der Inhalt die Werbung stört, werden nämlich immer mehr von digitalen Smartphoneapplikationen verdrängt. Bis es jedoch so weit ist, verstopfen selbst in meiner strukturschwachen Heimatregion an Wochentagen noch über 30.000 Exemplare die

Sobald die Baby-Boomer in den wohlverdienten Ruhestand gegangen sind und ihre Häuser auf Teneriffa bezogen haben, gibt es keine Wochenzeitungen mehr. Die kostenlosen Infoblätter, bei denen der Inhalt die Werbung stört, werden nämlich immer mehr von digitalen Smartphoneapplikationen verdrängt. Bis es jedoch so weit ist, verstopfen selbst in meiner strukturschwachen Heimatregion an Wochentagen noch über 30.000 Exemplare die

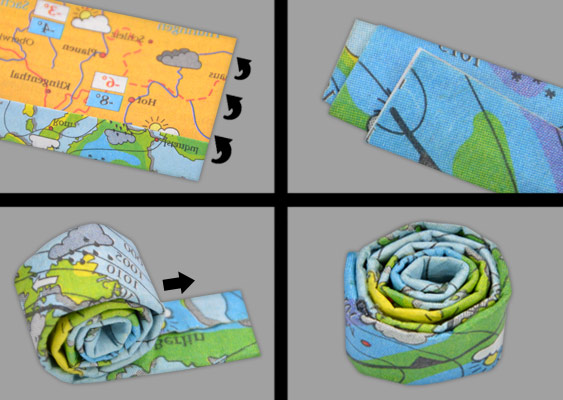

Zusammenfassend verfügt jeder Haushalt über Pappkarton, Zeitungspapier, eine Schere, einen Kleber und Farben. Deshalb habe ich meinen Bilderrahmen für den Valentinstag auch nur aus diesen fünf Materialien gebastelt. Wussten Sie, dass aus kunstgeschichtlicher Perspektive vor allem das Motiv auf einem Bilderrahmen von Bedeutung ist? Die Kirche hat diese Tradition mit ihren Tabernakel-Rahmen im 14. Jahrhundert begonnen. Diese möbelstückähnlichen Schaukästen sehen wie kleine Tempel aus. Zudem sind die Bilderrahmen so verziert, dass sie die Geschichte des gezeigten Bildes oder der darin ausgestellten Schriften weitererzählen.

Zusammenfassend verfügt jeder Haushalt über Pappkarton, Zeitungspapier, eine Schere, einen Kleber und Farben. Deshalb habe ich meinen Bilderrahmen für den Valentinstag auch nur aus diesen fünf Materialien gebastelt. Wussten Sie, dass aus kunstgeschichtlicher Perspektive vor allem das Motiv auf einem Bilderrahmen von Bedeutung ist? Die Kirche hat diese Tradition mit ihren Tabernakel-Rahmen im 14. Jahrhundert begonnen. Diese möbelstückähnlichen Schaukästen sehen wie kleine Tempel aus. Zudem sind die Bilderrahmen so verziert, dass sie die Geschichte des gezeigten Bildes oder der darin ausgestellten Schriften weitererzählen.

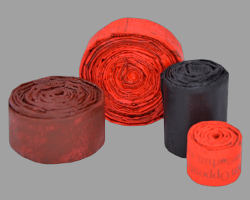

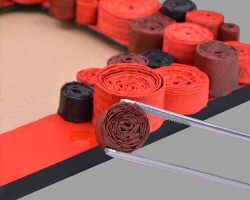

Für die Kreisverzierung meines Bilderrahmens schnitt ich mir unterschiedlich große Zeitungspapierstücke zurecht. Hinweis: Je breiter das Stück Papier war, umso dicker wurde der Kringel. Ich begann damit mein Papier fünfmal einzuschlagen, sodass ein langes, dickes Band entstand. Beim Knicken konnte ich gleich die Größe der runden Verzierungselemente bestimmen. Denn je weiter die einzelnen Faltlinien voneinander weg lagen, umso höher wurde der Zeitungskringel.

Für die Kreisverzierung meines Bilderrahmens schnitt ich mir unterschiedlich große Zeitungspapierstücke zurecht. Hinweis: Je breiter das Stück Papier war, umso dicker wurde der Kringel. Ich begann damit mein Papier fünfmal einzuschlagen, sodass ein langes, dickes Band entstand. Beim Knicken konnte ich gleich die Größe der runden Verzierungselemente bestimmen. Denn je weiter die einzelnen Faltlinien voneinander weg lagen, umso höher wurde der Zeitungskringel.

Nach dem Anfertigen der vielen Kringel waren meine Finger müde und schwarz durch die Druckerschwärze. Leider war die Fleißarbeit noch lange nicht vorbei. Damit die Verzierung auch ein sattes Farbenmeer widerspiegelte, musste ich nämlich jeden Kreis einzeln bemalen. Dafür nahm ich Acrylfarben zur Hilfe. Beim Kolorieren gewann ich die Erkenntnis, dass der Zeitungstext nach dem Trocknen durch die hellen Farben schimmerte. Mir gefiel dieser unfreiwillig entstandene Effekt jedoch ziemlich gut, sodass ich es bei einem Anstrich beließ.

Nach dem Anfertigen der vielen Kringel waren meine Finger müde und schwarz durch die Druckerschwärze. Leider war die Fleißarbeit noch lange nicht vorbei. Damit die Verzierung auch ein sattes Farbenmeer widerspiegelte, musste ich nämlich jeden Kreis einzeln bemalen. Dafür nahm ich Acrylfarben zur Hilfe. Beim Kolorieren gewann ich die Erkenntnis, dass der Zeitungstext nach dem Trocknen durch die hellen Farben schimmerte. Mir gefiel dieser unfreiwillig entstandene Effekt jedoch ziemlich gut, sodass ich es bei einem Anstrich beließ. Als ich die Verzierungselemente bemalt hatte, legte ich alles für eine Stunde zum Trocknen beiseite. Anschließend nahm ich meinen

Als ich die Verzierungselemente bemalt hatte, legte ich alles für eine Stunde zum Trocknen beiseite. Anschließend nahm ich meinen