Einer der bedeutendsten Könige Englands war Eduard III., der während seiner Herrschaft nur zwei großen Leidenschaften nachging. Sein größtes Interesse galt dabei selbstverständlich dem Krieg. Zusammen mit Kaiser Ludwig IV. aus dem Hause Wittelsbach, dessen Wappenmuster noch heute die Staatsflagge Bayerns ziert, versuchte er fortwährend die französische Krone zu stürzen. Daneben liebte der englische Regent die Jagd. Bevor er sich jedoch mit seinen Jagdgenossen auf die Pirsch legte, war es seinerzeit Usus ein großes Picknick zu veranstalten. Im Freien wurden dabei Schinken, Pasteten und Gebäck gereicht, währenddessen man einen Komplott gegen das Haarwild schmiedete.

In Europe during the 14th century, the earliest picnics were medieval hunting feasts in England. These feasts before the hunt began were of special importance and the main foods that could be found at these feasts would be hams [...].

Bloom, Claire: The History of Picnicking. picnic-basket.com (08/2016).

Während der Adel seine Brotzeit genoss, wusste er nicht, dass er gerade picknickte. Denn es waren ausgerechnet die Franzosen, die mehr als 250 Jahre später das Wort Picknick (frz. piquenique) erfanden. Es umschrieb im 17. Jahrhundert den Umstand, wenn eine Gruppe von Menschen ein Restaurant besuchte und dabei ihren eigenen Wein mitbrachte.

Während der Adel seine Brotzeit genoss, wusste er nicht, dass er gerade picknickte. Denn es waren ausgerechnet die Franzosen, die mehr als 250 Jahre später das Wort Picknick (frz. piquenique) erfanden. Es umschrieb im 17. Jahrhundert den Umstand, wenn eine Gruppe von Menschen ein Restaurant besuchte und dabei ihren eigenen Wein mitbrachte.

Was das Originalwort jedoch genau bedeutet ist heute noch unklar, es könnte sich auch einfach nur um einen modischen Singsangausdruck handeln, der von den französischen Hipstern des Barocks verwendet wurde.

We are unsure what the word pique actually means. There are two options: leisurely eating (picking) or a delicacy of food. Nique was selected since it rhymed with Pique.

Outlaw, Greg: Origin of the Word Picnic. allabouthistory.org (08/2016).

Die größten Liebhaber des Picknickens in der BRD sind die Bayern. Der liberale Umgang mit dem Grundnahrungsmittel Bier sowie die bayerische Gemütlichkeit sind dafür verantwortlich, dass von der Isar über die Donau, bis hinauf zum Main bei Sonne und weißblauem Himmel das heitere Picknicken beginnt. Wer im Freistaat im Freien zwei Halbe und eine Leberkässemmel zu sich nimmt, der macht jedoch kein Picknick, sondern Brotzeit, Jause oder in den neuen Gebieten auch Vesper.

Die größten Liebhaber des Picknickens in der BRD sind die Bayern. Der liberale Umgang mit dem Grundnahrungsmittel Bier sowie die bayerische Gemütlichkeit sind dafür verantwortlich, dass von der Isar über die Donau, bis hinauf zum Main bei Sonne und weißblauem Himmel das heitere Picknicken beginnt. Wer im Freistaat im Freien zwei Halbe und eine Leberkässemmel zu sich nimmt, der macht jedoch kein Picknick, sondern Brotzeit, Jause oder in den neuen Gebieten auch Vesper.

Im Übrigen ist es den Franken und Schwaben zu verdanken, dass sich die Picknickkultur in Bayern so ausprägen konnte. Denn als sich auch nach vier Jahren die Bewohner dieser beiden Landesteile im neuen Königreich einfach nicht heimisch fühlen wollten, zerbrach sich der Stab rund um Maximilian I. den Kopf darüber, wie man rasch ein gesamtbayerisches Nationalbewusstsein entwickeln könne. Und was bot sich dafür besser an als eine Hochzeit? Deshalb wurde anlässlich der Vermählung des Kronprinzen Ludwig I. mit Therese von Sachsen-Hildburghausen am 17. Oktober 1810 auf der Theresienwiese in München ein spektakuläres Pferderennen veranstaltet.

Im Übrigen ist es den Franken und Schwaben zu verdanken, dass sich die Picknickkultur in Bayern so ausprägen konnte. Denn als sich auch nach vier Jahren die Bewohner dieser beiden Landesteile im neuen Königreich einfach nicht heimisch fühlen wollten, zerbrach sich der Stab rund um Maximilian I. den Kopf darüber, wie man rasch ein gesamtbayerisches Nationalbewusstsein entwickeln könne. Und was bot sich dafür besser an als eine Hochzeit? Deshalb wurde anlässlich der Vermählung des Kronprinzen Ludwig I. mit Therese von Sachsen-Hildburghausen am 17. Oktober 1810 auf der Theresienwiese in München ein spektakuläres Pferderennen veranstaltet.

Damals hatte man den Wunsch, dass man in Bayern nicht nur diese Hochzeit gebührend vermacht, sondern dass man eben auch ein nationales Fest auf die Beine stellt [...].

Luitpold Prinz von Bayern: Oide Wiesn 2013. youtube.com (08/2016).

Der Plan ging auf, denn das Großereignis kam beim Volke so gut an, dass es die Feierlichkeiten von da an jedes Jahr wiederholen wollte. Der „Landwirtschaftliche Verein in Bayern“ organisierte die ersten Jahre das dadurch entstandene Oktoberfest und Sie können sich vorstellen, dass es zu jener Zeit noch keine großen Bierzelte, Fahrgeschäfte und Hendlbratereien gab. Deshalb brachten sich die Besucher ihre Verpflegung selbst mit und veranstalteten wohl das größte Picknick Europas.

Der Plan ging auf, denn das Großereignis kam beim Volke so gut an, dass es die Feierlichkeiten von da an jedes Jahr wiederholen wollte. Der „Landwirtschaftliche Verein in Bayern“ organisierte die ersten Jahre das dadurch entstandene Oktoberfest und Sie können sich vorstellen, dass es zu jener Zeit noch keine großen Bierzelte, Fahrgeschäfte und Hendlbratereien gab. Deshalb brachten sich die Besucher ihre Verpflegung selbst mit und veranstalteten wohl das größte Picknick Europas.

Aufgrund dessen, dass sich zu diesem Fest auch regelmäßig Ludwig I. und seine späteren Nachfolger blicken ließen, feierte auf der „Wiesn” der einfache Bauersmann zusammen mit der Bourgeoisie und dem Adel. Übrigens nicht nur, damit die mitgebrachten Schmankerl nicht ständig nass wurden, sondern da es sich bei sonnigem Wetter auch besser anbandeln ließ, wurde das Oktoberfest im Jahre 1872 kurzerhand in den Altweibersommer vorverlegt.

Aufgrund dessen, dass sich zu diesem Fest auch regelmäßig Ludwig I. und seine späteren Nachfolger blicken ließen, feierte auf der „Wiesn” der einfache Bauersmann zusammen mit der Bourgeoisie und dem Adel. Übrigens nicht nur, damit die mitgebrachten Schmankerl nicht ständig nass wurden, sondern da es sich bei sonnigem Wetter auch besser anbandeln ließ, wurde das Oktoberfest im Jahre 1872 kurzerhand in den Altweibersommer vorverlegt.

In 1872 the Oktoberfest was moved to september, because the weather was better.

Tellmann, Vera: 200 Jahre Oktoberfest - Die Geschichte der ‘Wiesn’. dw.com (08/2016).

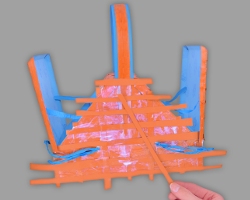

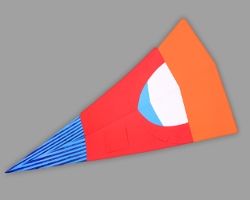

Auch ich liebe als bayerisches Cowgirl das Picknicken sehr. Dabei bin ich jedoch weniger in den Biergärten des hiesigen Landkreises zu finden, sondern esse lieber gemütlich mit Freunden in der Natur. Um meine zünftigen Schmankerl besser transportieren zu können, habe ich deshalb einen stabilen Picknickkorb aus Papier entwickelt. Neben der Funktionalität war mir das rustikale Design des Korbes besonders wichtig. Bei der Form orientierte ich mich an einem gleichschenkligen Trapez, sodass der Picknickkorb ein wenig an ein Bierzelt auf dem Oktoberfest erinnert. Zudem verfügt mein Motiv über eine bäuerliche Holzoptik, die in Kombination mit dem weißblauen Bayernwappen sehr gut harmoniert.

Auch ich liebe als bayerisches Cowgirl das Picknicken sehr. Dabei bin ich jedoch weniger in den Biergärten des hiesigen Landkreises zu finden, sondern esse lieber gemütlich mit Freunden in der Natur. Um meine zünftigen Schmankerl besser transportieren zu können, habe ich deshalb einen stabilen Picknickkorb aus Papier entwickelt. Neben der Funktionalität war mir das rustikale Design des Korbes besonders wichtig. Bei der Form orientierte ich mich an einem gleichschenkligen Trapez, sodass der Picknickkorb ein wenig an ein Bierzelt auf dem Oktoberfest erinnert. Zudem verfügt mein Motiv über eine bäuerliche Holzoptik, die in Kombination mit dem weißblauen Bayernwappen sehr gut harmoniert.

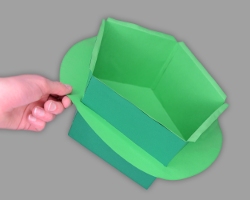

Der geräumige Picknickkorb ist 25 Zentimeter lang, 16 Zentimeter breit und 19 Zentimeter hoch (ohne Tragelasche). Der Klappkorb aus Papier lässt sich oben an zwei Seiten unabhängig voneinander öffnen und verfügt an den äußeren Längsseiten über zwei Halterungen für Servietten und Besteck.

Falls Ihnen mein reizender Picknickkorb gefällt, bekommen Sie im folgenden Artikel eine ausführliche Bastelanleitung mit den dazugehörigen Schablonen damit Sie das Motiv ohne Weiteres nachmachen können.

Bastelanleitung für Picknickkorb

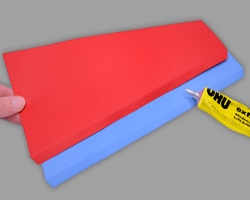

Basismaterial meines Picknickkorbs ist Tonpapier in den Farben Rehbraun, Hellblau, Gelb und Weiß. Außerdem nahm ich festen Tonkarton, blaues Krepppapier und etwas Moosgummi zur Hilfe. Die Holzoptik erzeugte ich mit einem Bastelkleber auf Wasserbasis und dunkelbrauner Acrylfarbe. Als Werkzeuge sollten Sie sich eine Schere, flüssigen Kleber, Falzbeil samt Lineal, einen Eyelet-Setter, verschiedene Pinsel und meine DIN A4 Bastelschablonen (#1 /#2 /#3 /#4 /#5 /#6 /#7 /#8 /#9 /#10) zurechtlegen.

Basismaterial meines Picknickkorbs ist Tonpapier in den Farben Rehbraun, Hellblau, Gelb und Weiß. Außerdem nahm ich festen Tonkarton, blaues Krepppapier und etwas Moosgummi zur Hilfe. Die Holzoptik erzeugte ich mit einem Bastelkleber auf Wasserbasis und dunkelbrauner Acrylfarbe. Als Werkzeuge sollten Sie sich eine Schere, flüssigen Kleber, Falzbeil samt Lineal, einen Eyelet-Setter, verschiedene Pinsel und meine DIN A4 Bastelschablonen (#1 /#2 /#3 /#4 /#5 /#6 /#7 /#8 /#9 /#10) zurechtlegen.

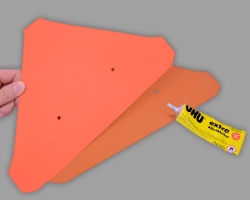

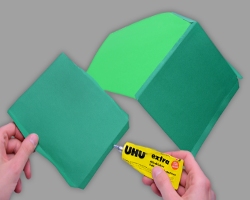

Zuallererst fertigte ich den Boden des Picknickkorbs von Schablone #1 an. Dazu schnitt ich mir das große Element zweimal aus meinen Tonpapierfarben und einmal aus Tonkarton zurecht. Im Anschluss klebte ich meine Einzelteile so aufeinander, dass der feste Tonkarton immer in der Mitte war. Hinweis: Diese dreilagige Klebetechnik sorgt für die außerordentliche Stabilität des Papierpicknickkorbs, weshalb ich dieses Verfahren für alle weiteren Bauteile wiederholte.

Zuallererst fertigte ich den Boden des Picknickkorbs von Schablone #1 an. Dazu schnitt ich mir das große Element zweimal aus meinen Tonpapierfarben und einmal aus Tonkarton zurecht. Im Anschluss klebte ich meine Einzelteile so aufeinander, dass der feste Tonkarton immer in der Mitte war. Hinweis: Diese dreilagige Klebetechnik sorgt für die außerordentliche Stabilität des Papierpicknickkorbs, weshalb ich dieses Verfahren für alle weiteren Bauteile wiederholte.

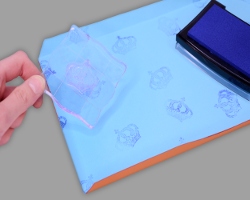

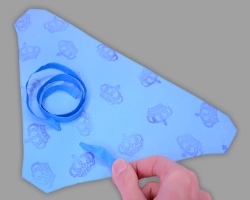

- Nach dem Falzen der Knick- und Klebelinien verdeutlichte ich das Thema meines Designs weiter, indem ich alle Innenseiten des Picknickkorbs mit blauen Kronen bestempelte.

Clevere Halterungen stabilisieren den Klappkorb

Die beiden langen Seiten sind der schwierigste Teil des Bastelmotivs, was daran liegt, dass diese eine Stützfunktion haben. Nicht nur die beiden Öffnungsklappen, sondern auch die äußeren Serviettenhalterungen sind von den Längsseiten des Picknickkorbs abhängig.

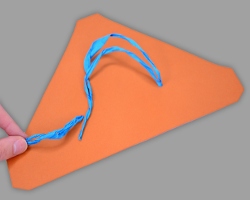

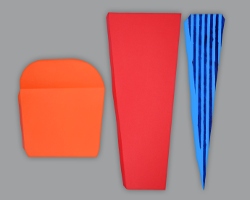

Ich fertigte das Element von Schablone #2 zweimal aus rehbraunem Tonpapier und zweimal aus Tonkarton an. Anschließend schoss ich mithilfe eines Eyelet-Setters kleine Löcher (siehe Schablone) in die Einzelteile und klebte immer ein Tonpapierelement symmetrisch auf ein Tonkartonelement. Nach dem Falzen beider Bauteile fädelte ich jeweils zwei 50 Zentimeter lange und 2,5 Zentimeter breite zusammengeknüllte Krepppapiere durch die Löcher. Dies sind die äußeren Serviettenhalterungen.

- Auf Schablone #3 befindet sich die Innenseite, welche ich zweimal aus hellblauem Tonpapier anfertigte. Auch diese Elemente falzte ich und versah sie mit jeweils zwei kleinen Löchern.

- Für jedes Teil nahm ich daraufhin ein 35 Zentimeter langes Krepppapier, welches ich auf eine Breite von 0,7 Zentimetern zusammenlegte und anschließend durch die Löcher fädelte. Diese Bänder sind die Halterungen für die Öffnungsklappen.

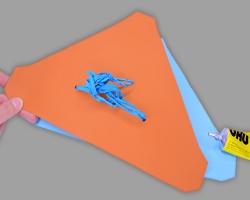

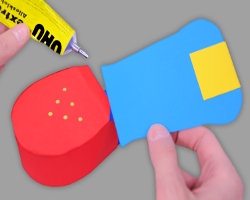

Anschließend klebte ich meine präparierten Innenseiten auf den Tonkarton der Außenseiten. Darauffolgend befestigte ich die beiden verstärkten Längsseiten innen an den Klebelaschen des bereits fertiggestellten Bodenelements. Danach vollendete ich das Grundgerüst des Picknickkorbs mit dem Dach von Schablone #4, welches ich nach dem bewährten Prinzip anfertigte und mit dessen Hilfe ich horizontal von oben beide Längsseiten miteinander verband.

Anschließend klebte ich meine präparierten Innenseiten auf den Tonkarton der Außenseiten. Darauffolgend befestigte ich die beiden verstärkten Längsseiten innen an den Klebelaschen des bereits fertiggestellten Bodenelements. Danach vollendete ich das Grundgerüst des Picknickkorbs mit dem Dach von Schablone #4, welches ich nach dem bewährten Prinzip anfertigte und mit dessen Hilfe ich horizontal von oben beide Längsseiten miteinander verband.

Aufklappbare Flügeltüren und gebogene Tragelasche

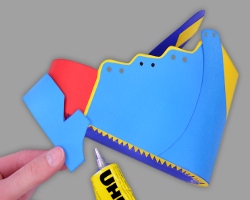

Im nächsten Schritt fertigte ich die Öffnungsklappen des Picknickkorbs an. Dazu schnitt ich mir die Außenseiten der Flügeltüren von Schablone #5 zurecht. Nach dem Zusammenkleben und Falzen kümmerte ich mich um die gelochten Innenseiten von Schablone #6. Nun nahm ich immer eine vorbereitete Innenseite der Flügeltüren und fädelte durch die beiden Löcher jeweils zwei Krepppapierbänder des Grundgerüsts.

Im nächsten Schritt fertigte ich die Öffnungsklappen des Picknickkorbs an. Dazu schnitt ich mir die Außenseiten der Flügeltüren von Schablone #5 zurecht. Nach dem Zusammenkleben und Falzen kümmerte ich mich um die gelochten Innenseiten von Schablone #6. Nun nahm ich immer eine vorbereitete Innenseite der Flügeltüren und fädelte durch die beiden Löcher jeweils zwei Krepppapierbänder des Grundgerüsts.

Die Haltebänder klebte ich an der Rückseite meines hellblauen Tonpapierelements fest. Hinweis: Vor dem Kleben maß ich die Bänder genaustens aus, sodass diese auch wirklich symmetrisch zueinander liefen. Zudem befestigte ich die Innenseiten der Öffnungsklappen im Inneren des Picknickkorbs. Um die unschönen Kleberänder zu verkleiden und die Türen zu verstärken, klebte ich daraufhin die beiden Außenseiten von hinten auf die bereits angebrachten Innenseiten. Wichtig: Ich ließ meinen bierzeltförmigen Picknickkorb nun für eine Stunde trocknen. Damit die Türen sauber schließen, beschwerte ich diese während des Vorgangs mit Büchern.

Die Haltebänder klebte ich an der Rückseite meines hellblauen Tonpapierelements fest. Hinweis: Vor dem Kleben maß ich die Bänder genaustens aus, sodass diese auch wirklich symmetrisch zueinander liefen. Zudem befestigte ich die Innenseiten der Öffnungsklappen im Inneren des Picknickkorbs. Um die unschönen Kleberänder zu verkleiden und die Türen zu verstärken, klebte ich daraufhin die beiden Außenseiten von hinten auf die bereits angebrachten Innenseiten. Wichtig: Ich ließ meinen bierzeltförmigen Picknickkorb nun für eine Stunde trocknen. Damit die Türen sauber schließen, beschwerte ich diese während des Vorgangs mit Büchern.

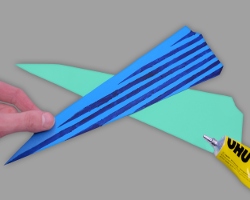

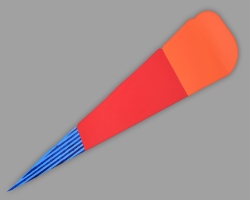

Damit ich mein Naschkörbchen auch am Fahrradlenker einhängen kann, gab ich diesem eine besonders weitläufige Tragelasche. Ehe ich diese anfertigen konnte, musste ich jedoch zunächst die Elemente von Schablone #7 an den Markierungen A und B verlängern. Nachdem ich die 44 Zentimeter lange Lasche nach erprobter Technik zusammengeklebt hatte, befestigte ich diese mittig an den Längsseiten des Picknickkorbs.

Damit ich mein Naschkörbchen auch am Fahrradlenker einhängen kann, gab ich diesem eine besonders weitläufige Tragelasche. Ehe ich diese anfertigen konnte, musste ich jedoch zunächst die Elemente von Schablone #7 an den Markierungen A und B verlängern. Nachdem ich die 44 Zentimeter lange Lasche nach erprobter Technik zusammengeklebt hatte, befestigte ich diese mittig an den Längsseiten des Picknickkorbs.

Rustikales Aussehen dank dunkelbrauner Holzoptik

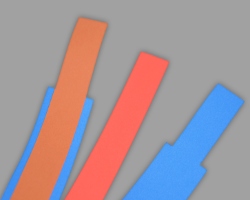

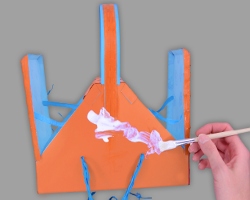

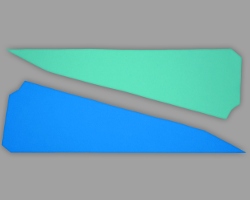

Damit es so aussieht, als sei der Papierpicknickkorb aus Holz, präparierte ich alles, was am Grundgerüst des Korbes eine rehbraune Farbe hatte. Dafür schnitt ich zunächst viele dünne Tonpapierstreifen zurecht. Hinweis: Weder die Farbe der Streifen noch die Größe spielt dabei eine Rolle. Im Anschluss bepinselte ich eine Seite des Picknickkorbs großflächig mit weißem Bastelkleber auf Wasserbasis.

Damit es so aussieht, als sei der Papierpicknickkorb aus Holz, präparierte ich alles, was am Grundgerüst des Korbes eine rehbraune Farbe hatte. Dafür schnitt ich zunächst viele dünne Tonpapierstreifen zurecht. Hinweis: Weder die Farbe der Streifen noch die Größe spielt dabei eine Rolle. Im Anschluss bepinselte ich eine Seite des Picknickkorbs großflächig mit weißem Bastelkleber auf Wasserbasis.

Daraufhin legte ich meine Papierstreifen auf den Kleber. Wichtig: Das Muster ist später noch zu erkennen. Sie können also ein wildes oder ein akkurates Äußeres legen. Alles was überstand schnitt ich ab. Im nächsten Schritt bestrich ich die komplette Seite samt Tonpapierstreifen erneut mit dem Kleber. Nachdem ich meinen gesamten Picknickkorb unten und oben mit dieser Technik belegt hatte, legte ich das Ganze für 30 Minuten zum Trocknen. Zu guter Letzt bemalte ich mein Motiv noch gänzlich mit dunkelbrauner Acrylfarbe, die ich danach 60 Minuten trocknen ließ.

Bayerisches Dekor vollendet den Picknickkorb

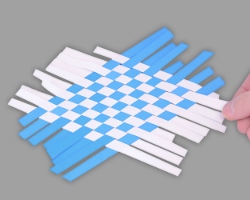

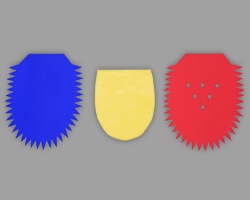

Für die zwei mittleren Wappen auf dem Picknickkorb fertigte ich mir 20 Zentimeter lange und einen Zentimeter breite Papierstreifen aus weißem und blauem Tonpapier an. Aus diesen Farben habe ich mir mein Rautenmuster gewebt, welches ich zunächst auf die kleine Unterlage von Schablone #8 klebte. Die große Wappenunterlage derselben Schablone fertigte ich gleich danach aus gelbem Tonpapier an und klebte darauf mein weißblaues Emblem.

Für die zwei mittleren Wappen auf dem Picknickkorb fertigte ich mir 20 Zentimeter lange und einen Zentimeter breite Papierstreifen aus weißem und blauem Tonpapier an. Aus diesen Farben habe ich mir mein Rautenmuster gewebt, welches ich zunächst auf die kleine Unterlage von Schablone #8 klebte. Die große Wappenunterlage derselben Schablone fertigte ich gleich danach aus gelbem Tonpapier an und klebte darauf mein weißblaues Emblem.

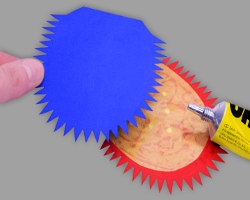

Nachdem ich die beiden bayerischen Wappen auf goldenem Grund am Picknickkorb angebracht hatte, fertigte ich mir für den Boden des Korbs noch die Bordüre von Schablone #9 an. Damit die Öffnungsklappen des Korbes auch fest verschlossen bleiben, fertigte ich zudem noch das ovale Wappen von Schablone #10 mithilfe der bewährten Webtechnik an. Das Emblem klebte ich abschließend auf ein Stück Moosgummi, welches ich mittig am Dachelement befestigte. Unter diesem Wappen rastete ich, sobald der Kleber getrocknet war die beiden Öffnungsklappen ein und hatte damit meinen rustikalen Picknickkorb fertiggestellt.

Nachdem ich die beiden bayerischen Wappen auf goldenem Grund am Picknickkorb angebracht hatte, fertigte ich mir für den Boden des Korbs noch die Bordüre von Schablone #9 an. Damit die Öffnungsklappen des Korbes auch fest verschlossen bleiben, fertigte ich zudem noch das ovale Wappen von Schablone #10 mithilfe der bewährten Webtechnik an. Das Emblem klebte ich abschließend auf ein Stück Moosgummi, welches ich mittig am Dachelement befestigte. Unter diesem Wappen rastete ich, sobald der Kleber getrocknet war die beiden Öffnungsklappen ein und hatte damit meinen rustikalen Picknickkorb fertiggestellt.

Fazit - Picknicken ist beste Alternative zur „Wiesn”

Während meiner Studienzeit in München besuchte ich lediglich einmal das Oktoberfest. Dies lag daran, dass meine Kommilitonen, welche größtenteils gebürtige Münchner waren, die „Wiesn” als „Trachtenfasching” oder „Ballermann im Bierzelt” bezeichneten. Tatsächlich dient die Theresienwiese heutzutage nicht mehr dazu einer historischen Hochzeit zu gedenken, sondern eher die außerbayerischen Touristen zu plündern. Die Oberbayern weichen ohnehin eher auf die Volksfeste in Dachau, Fürstenfeldbruck und sogar Landshut aus, bei denen eine Maß Bier im Vergleich nur die Hälfte kostet und es sich mindestens genauso schön feiern lässt.

Während meiner Studienzeit in München besuchte ich lediglich einmal das Oktoberfest. Dies lag daran, dass meine Kommilitonen, welche größtenteils gebürtige Münchner waren, die „Wiesn” als „Trachtenfasching” oder „Ballermann im Bierzelt” bezeichneten. Tatsächlich dient die Theresienwiese heutzutage nicht mehr dazu einer historischen Hochzeit zu gedenken, sondern eher die außerbayerischen Touristen zu plündern. Die Oberbayern weichen ohnehin eher auf die Volksfeste in Dachau, Fürstenfeldbruck und sogar Landshut aus, bei denen eine Maß Bier im Vergleich nur die Hälfte kostet und es sich mindestens genauso schön feiern lässt.

Heutzutage genieße ich wie bereits erwähnt nicht mehr das Bierzelt, sondern eher das weißblaue bayerische Himmelszelt. Dafür hat sich mein selbst gebastelter Picknickkorb diesen Sommer schon mehrfach bewährt. Der Korb ist ein mittelschweres Bastelmotiv, für welches ich gut und gerne zwei Tage Bastelzeit benötigte. Der Aufwand lohnt sich jedoch, da dieser Picknickkorb nach meiner Anleitung für die Ewigkeit gebaut werden kann.

Heutzutage genieße ich wie bereits erwähnt nicht mehr das Bierzelt, sondern eher das weißblaue bayerische Himmelszelt. Dafür hat sich mein selbst gebastelter Picknickkorb diesen Sommer schon mehrfach bewährt. Der Korb ist ein mittelschweres Bastelmotiv, für welches ich gut und gerne zwei Tage Bastelzeit benötigte. Der Aufwand lohnt sich jedoch, da dieser Picknickkorb nach meiner Anleitung für die Ewigkeit gebaut werden kann.

Verwandte Themen:

Flip Flops von Lukas Podolski basteln - so geht’s

Bastelanleitung für Hirschgeweih - eine bayerische Dekoration

Von da an lagen die bequemen Schuhe hierzulande voll im Trend. Dies beweist auch die Gruppe Modern Talking, die 1986 zwei Nummer-eins-Hits landete und deren Leadgitarrist Dieter Bohlen zu jener Zeit gerne mit pastellfarbenen, sportlichen Overalls in Kombination mit weißen Turnschuhen auftrat. Wie auch heute noch kam bereits in den 1980er Jahren alles Coole aus den USA.

Von da an lagen die bequemen Schuhe hierzulande voll im Trend. Dies beweist auch die Gruppe Modern Talking, die 1986 zwei Nummer-eins-Hits landete und deren Leadgitarrist Dieter Bohlen zu jener Zeit gerne mit pastellfarbenen, sportlichen Overalls in Kombination mit weißen Turnschuhen auftrat. Wie auch heute noch kam bereits in den 1980er Jahren alles Coole aus den USA. Für den Turnschuhhype war vor allem der amerikanische Sportartikelhersteller Nike verantwortlich, der im Herbst 1985 den damals noch jungen Basketball Star Michael Jordan mit kolorierten Sneakers aufs Feld schickte. Diese verstießen jedoch gegen die Regeln der NBA und so musste der Profi jedes Spiel eine Geldstrafe von 5000 US-Dollar bezahlen. Diesen Umstand nutzte Nike medial in TV-Spots und Werbeannoncen aggressiv aus, sodass vor allem der Basketballschuh „Air Jordan 1” weltweit schnell ein Verkaufsschlager wurde.

Für den Turnschuhhype war vor allem der amerikanische Sportartikelhersteller Nike verantwortlich, der im Herbst 1985 den damals noch jungen Basketball Star Michael Jordan mit kolorierten Sneakers aufs Feld schickte. Diese verstießen jedoch gegen die Regeln der NBA und so musste der Profi jedes Spiel eine Geldstrafe von 5000 US-Dollar bezahlen. Diesen Umstand nutzte Nike medial in TV-Spots und Werbeannoncen aggressiv aus, sodass vor allem der Basketballschuh „Air Jordan 1” weltweit schnell ein Verkaufsschlager wurde.

Charles Goodyear Jr., der Sohn des Gummigottes, gründete 1892 mit anderen Industriellen die „US Rubber Company”, um neuartige Schuhmodelle herzustellen. Nach etlichen Misserfolgen landete die Denkfabrik erst 1917 den ersten Verkaufshit. Unter dem Namen „Keds” kamen Schuhe auf den Markt, die eine leise Gummisohle hatten.

Charles Goodyear Jr., der Sohn des Gummigottes, gründete 1892 mit anderen Industriellen die „US Rubber Company”, um neuartige Schuhmodelle herzustellen. Nach etlichen Misserfolgen landete die Denkfabrik erst 1917 den ersten Verkaufshit. Unter dem Namen „Keds” kamen Schuhe auf den Markt, die eine leise Gummisohle hatten. Diese Eigenschaft war seinerzeit phänomenal, da so ziemlich jeder Bürger Schuhe mit Absätzen trug, die beim Laufen über das städtische Kopfsteinpflaster laute Geräusche von sich gaben. Der Marketingfachmann Henry Nelson McKinney umschrieb die innovativen Schuhe aufgrund ihrer Beschaffenheit mit dem Begriff „Sneakers” (deutsch Schleicher), der auch ein Jahrhundert später noch voll im Trend liegt.

Diese Eigenschaft war seinerzeit phänomenal, da so ziemlich jeder Bürger Schuhe mit Absätzen trug, die beim Laufen über das städtische Kopfsteinpflaster laute Geräusche von sich gaben. Der Marketingfachmann Henry Nelson McKinney umschrieb die innovativen Schuhe aufgrund ihrer Beschaffenheit mit dem Begriff „Sneakers” (deutsch Schleicher), der auch ein Jahrhundert später noch voll im Trend liegt.

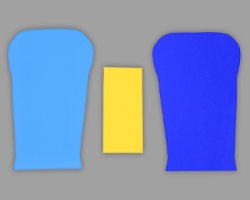

Für die Papierturnschuhe verwendete ich Tonpapier in verschiedenen Farben sowie gelbes Transparentpapier. Für die breiten Schnürsenkel kam

Für die Papierturnschuhe verwendete ich Tonpapier in verschiedenen Farben sowie gelbes Transparentpapier. Für die breiten Schnürsenkel kam

Direkt im Anschluss fertigte ich zweimal die Kantenabdeckung der Zehenkappe von Schablone #2 an. Ein Element klebte ich außen an den Klebelaschen der Zehenkappe fest. Von innen befestigte ich daran dann das zweite Papierstück. Dank dieser Klebetechnik ist die Zehenkappe nicht nur besonders stabil, es werden zugleich sämtliche unschönen Klebelaschen verkleidet.

Direkt im Anschluss fertigte ich zweimal die Kantenabdeckung der Zehenkappe von Schablone #2 an. Ein Element klebte ich außen an den Klebelaschen der Zehenkappe fest. Von innen befestigte ich daran dann das zweite Papierstück. Dank dieser Klebetechnik ist die Zehenkappe nicht nur besonders stabil, es werden zugleich sämtliche unschönen Klebelaschen verkleidet. Im nächsten Schritt klebte ich die Innensohle von Schablone #3 an den inneren Klebelaschen des fertiggestellten Vorderschuhs fest. Danach fertigte ich die Zunge des Turnschuhs von Schablone #4 an. Diese besteht aus zwei breiten Zungenstücken und einem kleinen Emblemhintergrund. Nachdem ich alle Tonpapierteile mithilfe des Falzbeils und Lineals gefalzt hatte, klebte ich die beiden Zungenstücke aufeinander.

Im nächsten Schritt klebte ich die Innensohle von Schablone #3 an den inneren Klebelaschen des fertiggestellten Vorderschuhs fest. Danach fertigte ich die Zunge des Turnschuhs von Schablone #4 an. Diese besteht aus zwei breiten Zungenstücken und einem kleinen Emblemhintergrund. Nachdem ich alle Tonpapierteile mithilfe des Falzbeils und Lineals gefalzt hatte, klebte ich die beiden Zungenstücke aufeinander.

Für das sogenannte Schuhquartier samt Knöchelschutz fertigte ich Schablone #5 und #6 in zwei unterschiedlichen Tonpapierfarben an. Danach klebte ich beide Elemente symmetrisch aufeinander. Im Anschluss fertigte ich die Verstärkung für den Fersenbereich von Schablone #7 an und klebte diese mittig auf mein zusammengesetztes Schuhquartier auf.

Für das sogenannte Schuhquartier samt Knöchelschutz fertigte ich Schablone #5 und #6 in zwei unterschiedlichen Tonpapierfarben an. Danach klebte ich beide Elemente symmetrisch aufeinander. Im Anschluss fertigte ich die Verstärkung für den Fersenbereich von Schablone #7 an und klebte diese mittig auf mein zusammengesetztes Schuhquartier auf.

Die Turnschuhe sind ein simples Bastelmotiv, welches selbst absoluten Bastelanfängern ein schnelles Erfolgserlebnis verspricht. Zum Anfertigen eines Schuhs habe ich circa 90 Minuten benötigt. Währenddessen echte „High Sneakers” vor allem junge Männer in Röhrenjeans mit Undercut-Frisur und Chin-Strap-Bart schmücken, sind ihre Pendants aus Papier eher eine räumliche Dekoration. Inspiriert zu diesem Motiv wurde ich unter anderem durch einen Besuch in Erfurt. In einer amerikanischen Sportbar hingen lauter kleine, niedliche Turnschuhe aus Textil von den Tresenlichtern - darunter waren auch meine aufgepumpten Schleicher.

Die Turnschuhe sind ein simples Bastelmotiv, welches selbst absoluten Bastelanfängern ein schnelles Erfolgserlebnis verspricht. Zum Anfertigen eines Schuhs habe ich circa 90 Minuten benötigt. Währenddessen echte „High Sneakers” vor allem junge Männer in Röhrenjeans mit Undercut-Frisur und Chin-Strap-Bart schmücken, sind ihre Pendants aus Papier eher eine räumliche Dekoration. Inspiriert zu diesem Motiv wurde ich unter anderem durch einen Besuch in Erfurt. In einer amerikanischen Sportbar hingen lauter kleine, niedliche Turnschuhe aus Textil von den Tresenlichtern - darunter waren auch meine aufgepumpten Schleicher. Obwohl das Bild eines Erstklässlers an seinem ersten Schultag so prägend ist, hatte die 68er-Generation meiner Eltern noch kein Bewusstsein dafür. Auf dem Foto meiner Einschulung in den 1990er Jahren sieht man nur an der Anatomie der Kinder, dass die Szenerie in Bayern und nicht in einer Provinz der Volksrepublik China spielt; so konform waren wir gekleidet. Alle meine Mitschüler hatten eine orangefarbene

Obwohl das Bild eines Erstklässlers an seinem ersten Schultag so prägend ist, hatte die 68er-Generation meiner Eltern noch kein Bewusstsein dafür. Auf dem Foto meiner Einschulung in den 1990er Jahren sieht man nur an der Anatomie der Kinder, dass die Szenerie in Bayern und nicht in einer Provinz der Volksrepublik China spielt; so konform waren wir gekleidet. Alle meine Mitschüler hatten eine orangefarbene  Nur müssen diese alle gleich aussehen? Immer wenn mir 35 Schüler mit diesen einheitlichen Schirmmützen über den Weg laufen, denke ich neu über die Herkunft des Wortes ABC-Schütze nach. Hinzu kommt, dass obwohl die Grundschüler noch nicht zur werberelevanten Zielgruppe gehören, werden die süßen Mädchen und Jungen mit ihren Schulmützen zu wandelnden Litfaßsäulen. Denn die großzügigen Gönner der Kopfbedeckungen lassen es sich selbstredend nicht nehmen ihre Logos omnipräsent aufzudrucken.

Nur müssen diese alle gleich aussehen? Immer wenn mir 35 Schüler mit diesen einheitlichen Schirmmützen über den Weg laufen, denke ich neu über die Herkunft des Wortes ABC-Schütze nach. Hinzu kommt, dass obwohl die Grundschüler noch nicht zur werberelevanten Zielgruppe gehören, werden die süßen Mädchen und Jungen mit ihren Schulmützen zu wandelnden Litfaßsäulen. Denn die großzügigen Gönner der Kopfbedeckungen lassen es sich selbstredend nicht nehmen ihre Logos omnipräsent aufzudrucken.

Um den beginnenden Ernst des Lebens kindgerecht verpackt zu verdeutlichen, sah ich mir Kinderfilme an, die meiner Meinung nach kleine Rabauken besonders verstören und verängstigen. Neben „Krabat”, „Die unendliche Geschichte” und „Das letzte Einhorn” fand ich in Tarrant Hightopp alias der Hutmacher (englisch The Hatter) aus den beiden „Alice im Wunderland” Filmen mein Motiv für die selbst gebastelte Schultüte.

Um den beginnenden Ernst des Lebens kindgerecht verpackt zu verdeutlichen, sah ich mir Kinderfilme an, die meiner Meinung nach kleine Rabauken besonders verstören und verängstigen. Neben „Krabat”, „Die unendliche Geschichte” und „Das letzte Einhorn” fand ich in Tarrant Hightopp alias der Hutmacher (englisch The Hatter) aus den beiden „Alice im Wunderland” Filmen mein Motiv für die selbst gebastelte Schultüte. Der Hutmacher verkörpert die Schule wie kein anderer. Da die Hightopps am Hofe der Weißen Königin verkehrten, ist Tarrant wohlerzogen, was er durch seine feine Kleidung sowie höfliche und vornehme Ausdrucksweise immer wieder beweist. Der Hutmacher ist zudem sehr intelligent. Er ist eloquent, spricht streckenweise in Versform und untersucht Dinge, die mit dem Buchstaben M anfangen. Seine Gelehrtheit könnte ihm womöglich in die Wiege gelegt sein, schließlich kommt er aus Weisheits End.

Der Hutmacher verkörpert die Schule wie kein anderer. Da die Hightopps am Hofe der Weißen Königin verkehrten, ist Tarrant wohlerzogen, was er durch seine feine Kleidung sowie höfliche und vornehme Ausdrucksweise immer wieder beweist. Der Hutmacher ist zudem sehr intelligent. Er ist eloquent, spricht streckenweise in Versform und untersucht Dinge, die mit dem Buchstaben M anfangen. Seine Gelehrtheit könnte ihm womöglich in die Wiege gelegt sein, schließlich kommt er aus Weisheits End.

Basismaterialien meiner skurrilen Schultüte sind

Basismaterialien meiner skurrilen Schultüte sind

Dieses verzichtet auf Garne, weshalb ich es nach dem Anfertigen einfach schräg über den Rücken von Tarrant Hightopp klebte. Die Innenseite der Zuckertüte kleidete ich abschließend noch mit orangefarbenem Krepppapier aus. Damit es zudem möglich ist den Inhalt der

Dieses verzichtet auf Garne, weshalb ich es nach dem Anfertigen einfach schräg über den Rücken von Tarrant Hightopp klebte. Die Innenseite der Zuckertüte kleidete ich abschließend noch mit orangefarbenem Krepppapier aus. Damit es zudem möglich ist den Inhalt der

Die närrische Schultüte ist eigentlich ein sehr einfaches Bastelmotiv, welches Sie problemlos mit Kindern im Grundschulalter nachbasteln können. Durch die vielen kleinen Arbeitsschritte ist sie allerdings äußerst zeitaufwendig. Ich habe für einen Hutmacher in Zuckertütenform ungefähr sechs Stunden reine Bastelzeit benötigt. Am besten gefällt mir der Verschluss. Ich finde es total cool, dass der abnehmbare Hut die Schultüte fest verschließt und sich harmonisch in das Gesamtbild einfügt.

Die närrische Schultüte ist eigentlich ein sehr einfaches Bastelmotiv, welches Sie problemlos mit Kindern im Grundschulalter nachbasteln können. Durch die vielen kleinen Arbeitsschritte ist sie allerdings äußerst zeitaufwendig. Ich habe für einen Hutmacher in Zuckertütenform ungefähr sechs Stunden reine Bastelzeit benötigt. Am besten gefällt mir der Verschluss. Ich finde es total cool, dass der abnehmbare Hut die Schultüte fest verschließt und sich harmonisch in das Gesamtbild einfügt.