Als Anfang des 15. Jahrhunderts der französische Herzog von Orléans sein Dasein im berüchtigten „Tower of London” fristen musste und auf seinen Prozess wartete, sendete er seiner Frau Bona von Armagnac unter anderem folgende Zeilen:

I am already sick of love, My very gentle Valentine, Since for me you were born too late, And I for you was born too soon. [...].

Charles, Duke of Orleans: A Farewell to Love.

Der Brief, in diesem dieses dramatisch, traurige Liebesgedicht stand gilt heutzutage als älteste Valentinstagskarte der Welt. Unwissentlich ist der adlige Kriegsgefangene damit Urheber der Gepflogenheit, dass sich Liebende und die, die es bald werden wollen, am 14. Februar Karten mit kleinen Liebesbotschaften zukommen lassen.

Der Brief, in diesem dieses dramatisch, traurige Liebesgedicht stand gilt heutzutage als älteste Valentinstagskarte der Welt. Unwissentlich ist der adlige Kriegsgefangene damit Urheber der Gepflogenheit, dass sich Liebende und die, die es bald werden wollen, am 14. Februar Karten mit kleinen Liebesbotschaften zukommen lassen.

The oldest known Valentine still exists today as a poem written by Charles Duke of Orleans to his wife while he was imprisoned in the Tower of London [...].

Crake, Dave: Survival of Valentine cards. hullcc.gov.uk (01/2016).

Nun war es natürlich nicht so, dass sich direkt nach diesem Ereignis die niederen angelsächsischen Damen und Herren des Spätmittelalters auf einmal Valentinstagskarten geschickt haben. Jedoch nahm sich der Legende nach, einige Jahre später der neue Gastgeber König Heinrich V. ein Beispiel an seinem dichtenden Herzog und ließ von einem Poeten ein Valentinstagsgedicht für Catherine de Valois komponieren.

Nun war es natürlich nicht so, dass sich direkt nach diesem Ereignis die niederen angelsächsischen Damen und Herren des Spätmittelalters auf einmal Valentinstagskarten geschickt haben. Jedoch nahm sich der Legende nach, einige Jahre später der neue Gastgeber König Heinrich V. ein Beispiel an seinem dichtenden Herzog und ließ von einem Poeten ein Valentinstagsgedicht für Catherine de Valois komponieren.

Several years later, it is believed that King Henry V hired a writer named John Lydgate to compose a valentine note to Catherine of Valois.

A+E Networks Corp.: Valentine’s Day: A Day of Romance. history.com (01/2016).

Es dauerte bis ans Ende des 19. Jahrhunderts, bis sich Valentinstagspoesie auch beim Kleinbürgertum durchsetze. Besonders großen Anteil an der Verbreitung des Brauchs hatte wohl eine französisch-englische Jugendbewegung, die jedes Jahr am Valentinstag eine Art Frauen-Lotterie spielte. Dabei zogen die jungen Männer ihren Valentine für diesen Tag und hatten damit die Aufgabe, die Auserkorene mit Karten, Pralinen und Blumen zu bezirzen.

Es dauerte bis ans Ende des 19. Jahrhunderts, bis sich Valentinstagspoesie auch beim Kleinbürgertum durchsetze. Besonders großen Anteil an der Verbreitung des Brauchs hatte wohl eine französisch-englische Jugendbewegung, die jedes Jahr am Valentinstag eine Art Frauen-Lotterie spielte. Dabei zogen die jungen Männer ihren Valentine für diesen Tag und hatten damit die Aufgabe, die Auserkorene mit Karten, Pralinen und Blumen zu bezirzen.

Zwar ist es auch hierzulande keine Seltenheit mehr, dass meist Damen von ihren Verehrern am Valentinstag eine Liebesbotschaft erhalten, vom Valentinstags-Hype der USA, sind wir im deutschsprachigen Raum jedoch noch meilenweit entfernt. Im „Land of the Free” feierten 2015 beispielsweise 61,8% der US-Bürger Valentinstag. Das sind mehr Menschen, als an den Präsidentschaftswahlen 2012 teilnahmen. Außerdem wechselten am 14. Februar rund 180 Millionen Valentinstagskarten den Besitzer.

Number of Valentine’s Day cards exchanged annually - 180 Million. Percent of consumers who celebrate Valentine’s Day - 61,8%.

Harden, Seth: Valentines Day Statistics. statisticbrain.com (01/2016).

Falls Sie also dieses Jahr jemandem Ihre Liebe gestehen und etwas selbst basteln wollen, empfehle ich Ihnen meine Valentinstagskarte „I Love You”. Die Klappkarte mit Pop-up-Effekt ist 20 Zentimeter lang und 15,8 Zentimeter breit. Sie passt damit in einen gewöhnlichen DIN C6 Umschlag, den Sie mithilfe meiner Schablonen gleich im besonderen Design mitbasteln können.

Valentinstagskarte mit Glitzerherz

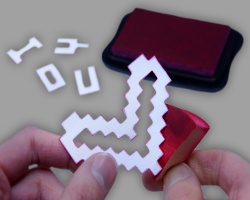

Für das komplette Motiv verwendete ich Tonkarton mit einer Grammatur von 160 g/m² in den Farben Rot und Weiß. Als Verzierungen kamen des Weiteren rotes Glitzerpulver (fein) und ein rotes Stempelkissen samt Make-up Schwämmchen zum Einsatz. Als Werkzeuge sollten Sie sich eine Schere, ein Bastelmesser, eine schnittfeste Unterlage, flüssigen Kleber, einen Klebestift, Streichhölzer, Falzbeil samt Lineal und meine DIN A4 Bastelschablonen (#1 /#2 /#3 /#4 /#5 /#6 /#7) zurechtlegen.

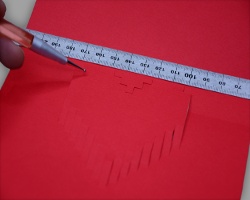

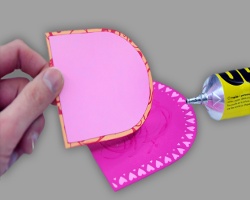

Ich begann mit dem inneren Teil der Klappkarte und damit mit Schablone #1, welche ich aus rotem Tonkarton anfertigte. Direkt im Anschluss nahm ich ein Bastelmesser und schnitt die Konturen des Herzens (siehe Schablone) ein. Danach falzte ich die horizontale Linie mithilfe eines Falzbeils und eines Lineals. Bereits danach sollte sich das Herz beim Öffnen der Karte aufstellen.

- Als funkelndes Highlight bestrich ich das ausgeschnittene Herzsymbol nun mit einem Klebestift und ließ rotes, feines Glitzerpulver über die Klebstoffstelle rieseln.

Der Schriftzug „I Love You” befindet sich auf Schablone #2. Diesen fertigte ich aus weißem Tonkarton an und bestempelte die Konturen mithilfe roter Stempelfarbe und eines Make-up Schwämmchens. Wichtig: Auf die Rückseite des Schriftzugs klebte ich den hölzernen Teil von Streichhölzern als Abstandshalter auf. Dadurch entstehen neben dem Pop-up-Herz weitere dreidimensionale Effekte.

- Das präparierte, weiße Herz klebte ich darauffolgend auf mein Glitzerherz. Die Buchstaben arrangierte ich passend daneben.

Hintergrund und Stabilisator der Herzkarte

Damit die rote Herzkarte schön eingerahmt ist und sich noch hochwertiger anfassen lässt, habe ich diese abschließend auf einen weißen Hintergrund geklebt, der sich auf Schablone #3 befindet. Den Hintergrund habe ich nach dem Ausschneiden in der Mitte gefalzt und direkt im Anschluss das Pop-up-Herz mittig aufgeklebt. Damit ist die Valentinstagskarte „I Love You” bereits fertiggestellt.

Damit die rote Herzkarte schön eingerahmt ist und sich noch hochwertiger anfassen lässt, habe ich diese abschließend auf einen weißen Hintergrund geklebt, der sich auf Schablone #3 befindet. Den Hintergrund habe ich nach dem Ausschneiden in der Mitte gefalzt und direkt im Anschluss das Pop-up-Herz mittig aufgeklebt. Damit ist die Valentinstagskarte „I Love You” bereits fertiggestellt.

Einzigartiger Kartenumschlag - „Be My Valentine”

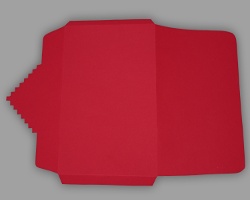

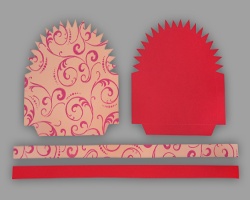

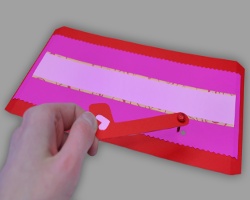

Die Valentinstagskarte „I Love You” könnten Sie zwar in jeden x-beliebigen Umschlag stecken, ich empfehle Ihnen jedoch meinen individuellen Kartenumschlag, dessen Grundgerüst sich auf Schablone #4 befindet. Ich fertigte das große Element aus rotem Tonkarton an und falzte die Knick- und Klebelinien. Anschließend fertigte ich von Schablone #5 die weißen Außenseiten an, deren Konturen ich wieder mithilfe des roten Stempelkissens und des Make-up Schwämmchens bestempelte.

Zuerst klebte ich die drei weißen Außenseiten auf das Grundgerüst und baute das Ganze danach zu einem DIN C6 Umschlag zusammen. Besonderheit: Als Verschluss verfügt der besondere Umschlag ebenfalls über ein Glitzerherz, dessen Elemente sich auf Schablone #6 befinden. Dieses Herz habe ich nach dem gleichen Prinzip wie das Pop-up-Herz angefertigt. Die rote Unterseite verzierte ich also wieder mit rotem Glitzerpulver und das weiße Add-on verfügt ebenso über dekorierte Konturen und Abstandhalter aus Streichhölzern.

- Zum Vollenden meines Kartenumschlags klebte ich das blitzende Herz auf die hintere Verschlusslasche auf.

- Zu guter Letzt klebte ich die Aufschrift „Be My Valentine”, welche sich auf Schablone #7 befindet und die ich aus rotem Tonkarton angefertigt hatte, noch auf die Vorderseite meines Umschlags auf.

Fazit

Meine Valentinstagskarte ist ein einfaches Bastelmotiv, für welches ich samt Umschlag zirka 45 Minuten Bastelzeit benötigt habe. Vor allem Minimalisten, die nicht so gut mit Worten malen können und ihren Fokus gerne aufs Wesentliche legen kommen mit dieser Kartenkreation auf ihre Kosten. Sauber angefertigt springt das Herz dem glücklichen Kartenempfänger förmlich ins Gesicht und schreit ihm „Ich liebe dich!” entgegen. Ich behaupte, Amor selbst könnte so etwas nicht besser ausdrücken.

Meine Valentinstagskarte ist ein einfaches Bastelmotiv, für welches ich samt Umschlag zirka 45 Minuten Bastelzeit benötigt habe. Vor allem Minimalisten, die nicht so gut mit Worten malen können und ihren Fokus gerne aufs Wesentliche legen kommen mit dieser Kartenkreation auf ihre Kosten. Sauber angefertigt springt das Herz dem glücklichen Kartenempfänger förmlich ins Gesicht und schreit ihm „Ich liebe dich!” entgegen. Ich behaupte, Amor selbst könnte so etwas nicht besser ausdrücken.

Verwandte Themen:

Romantische Mailbox für Liebesbotschaften

Einfache Rose zum Valentinstag basteln - Anleitung

Als Lösung dieses Problems habe ich einen Briefkasten entworfen, der sich vom Design an einer echten, amerikanischen Mailbox (curbside Joroleman mailbox) orientiert. Im Gegensatz zum DIN EN 13724 Briefkasten der BRD, welcher dem Postboten ein knickfreies Seiten- und Quereinwurferlebnis bietet, sind die US-Letterboxes wenig funktionell, dafür künstlerisch originell und geschichtsträchtig.

Als Lösung dieses Problems habe ich einen Briefkasten entworfen, der sich vom Design an einer echten, amerikanischen Mailbox (curbside Joroleman mailbox) orientiert. Im Gegensatz zum DIN EN 13724 Briefkasten der BRD, welcher dem Postboten ein knickfreies Seiten- und Quereinwurferlebnis bietet, sind die US-Letterboxes wenig funktionell, dafür künstlerisch originell und geschichtsträchtig. Bis Ende des 19. Jahrhunderts musste die Landbevölkerung der USA ihre Post noch beim Postamt abholen, da es noch keine Zustellung frei Haus gab. Erst im Jahre 1896 begannen die Postboten, ihre Runden auch in ländlichen Gebieten zu drehen. Das Problem dabei war, dass die neuen Postempfänger, größtenteils Farmer, schlecht darauf vorbereitet waren und keine Postkästen besaßen. Aus der Not wurde eine Tugend und kurzerhand Zigarrenboxen sowie Abwasser- und Ofenrohre zum Postkasten umfunktioniert.

Bis Ende des 19. Jahrhunderts musste die Landbevölkerung der USA ihre Post noch beim Postamt abholen, da es noch keine Zustellung frei Haus gab. Erst im Jahre 1896 begannen die Postboten, ihre Runden auch in ländlichen Gebieten zu drehen. Das Problem dabei war, dass die neuen Postempfänger, größtenteils Farmer, schlecht darauf vorbereitet waren und keine Postkästen besaßen. Aus der Not wurde eine Tugend und kurzerhand Zigarrenboxen sowie Abwasser- und Ofenrohre zum Postkasten umfunktioniert. Natürlich stellte dies nicht nur die Briefzusteller vor diverse Herausforderungen, sondern führte auch dazu, dass die Post der Witterung ausgesetzt war und des Öfteren nass wurde. Erst 1901 wurde daraufhin eine Norm verabschiedet, die besagte, dass Postkästen nur noch geschlossene Metallbehälter sein dürfen, welche sich einfach an einer Seite öffnen lassen müssen. Die Maximallänge betrug seinerzeit 18 Zoll (45,72 Zentimeter). Diese Norm war jedoch noch nicht ausreichend definiert, sodass viele Landbewohner noch zu kleine Postkästen besaßen und größere Wurfsendungen, wie Kataloge nicht zugestellt werden konnten.

Natürlich stellte dies nicht nur die Briefzusteller vor diverse Herausforderungen, sondern führte auch dazu, dass die Post der Witterung ausgesetzt war und des Öfteren nass wurde. Erst 1901 wurde daraufhin eine Norm verabschiedet, die besagte, dass Postkästen nur noch geschlossene Metallbehälter sein dürfen, welche sich einfach an einer Seite öffnen lassen müssen. Die Maximallänge betrug seinerzeit 18 Zoll (45,72 Zentimeter). Diese Norm war jedoch noch nicht ausreichend definiert, sodass viele Landbewohner noch zu kleine Postkästen besaßen und größere Wurfsendungen, wie Kataloge nicht zugestellt werden konnten.

Trägermaterial meines Briefkastens ist

Trägermaterial meines Briefkastens ist  Zuallererst bastelte ich die Frontklappen zum Öffnen des Briefkastens. Dafür fertigte ich die Elemente von Schablone #1 zweimal aus rotem und zweimal aus lachsfarbenem Tonpapier an. Hinweis: Alle hellen, lachsfarbenen Elemente des Motivs bestempelte ich auf einer Seite mit roten Ornamenten. Darauffolgend klebte ich immer zwei unterschiedlich farbige Einzelteile aufeinander, sodass ich am Ende zwei verstärkte breite und zwei längliche Elemente vor mir liegen hatte.

Zuallererst bastelte ich die Frontklappen zum Öffnen des Briefkastens. Dafür fertigte ich die Elemente von Schablone #1 zweimal aus rotem und zweimal aus lachsfarbenem Tonpapier an. Hinweis: Alle hellen, lachsfarbenen Elemente des Motivs bestempelte ich auf einer Seite mit roten Ornamenten. Darauffolgend klebte ich immer zwei unterschiedlich farbige Einzelteile aufeinander, sodass ich am Ende zwei verstärkte breite und zwei längliche Elemente vor mir liegen hatte.

Der schwierigste Teil der Verpackung wäre geschafft. Die Briefkastenfahne von Schablone #5 habe ich einfach zusammengeklebt und mit einem

Der schwierigste Teil der Verpackung wäre geschafft. Die Briefkastenfahne von Schablone #5 habe ich einfach zusammengeklebt und mit einem

Der anmutige Briefkasten für Liebende ist ein mittelschweres Bastelmotiv, für welches genaues Arbeiten notwendig ist, damit die beweglichen Einzelteile alle gut funktionieren. Ich habe für ein Exemplar ungefähr drei Stunden Bastelzeit benötigt. Inspiriert zu diesem Motiv hat mich meine super süße siebenjährige Patentochter, die seit zwei Jahren einen Schulfreund hat und mega stolz darauf ist. Der kleine Rabauke ist aber schon ein echter Womanizer und sie hat mir erzählt, dass er auch schon mal was von anderen Mädchen in der Schule geschenkt bekommen hat. Sie hat sich daraufhin total geärgert und will ihm deshalb etwas ganz Besonderes zum Valentinstag schenken.

Der anmutige Briefkasten für Liebende ist ein mittelschweres Bastelmotiv, für welches genaues Arbeiten notwendig ist, damit die beweglichen Einzelteile alle gut funktionieren. Ich habe für ein Exemplar ungefähr drei Stunden Bastelzeit benötigt. Inspiriert zu diesem Motiv hat mich meine super süße siebenjährige Patentochter, die seit zwei Jahren einen Schulfreund hat und mega stolz darauf ist. Der kleine Rabauke ist aber schon ein echter Womanizer und sie hat mir erzählt, dass er auch schon mal was von anderen Mädchen in der Schule geschenkt bekommen hat. Sie hat sich daraufhin total geärgert und will ihm deshalb etwas ganz Besonderes zum Valentinstag schenken. Nur zur Freude knallten die Chinesen jener Zeit bereits, jedoch nur um böse Geister zu vertreiben. Der Legende nach haben sie dies einem Militärkoch zu verdanken, der Holzkohle, Salpeter und Schwefel in einem Bambusrohr komprimierte, anzündete und dadurch eine Deflagration erzeugte. Damit war der erste, noch ziemlich gefährliche Feuercracker erfunden worden.

Nur zur Freude knallten die Chinesen jener Zeit bereits, jedoch nur um böse Geister zu vertreiben. Der Legende nach haben sie dies einem Militärkoch zu verdanken, der Holzkohle, Salpeter und Schwefel in einem Bambusrohr komprimierte, anzündete und dadurch eine Deflagration erzeugte. Damit war der erste, noch ziemlich gefährliche Feuercracker erfunden worden. Es ist nicht ganz klar wann, jedoch viele Jahre später, erfanden chinesische Alchemisten, spätestens unter der Song-Dynastie (960 - 1271) das Schwarzpulver und damit nahm die Geschichte des Feuerwerks ihren Lauf. Bemerkenswert hierbei ist, dass die Chinesen das Schwarzpulver als lautes Feuerwerk hauptsächlich für religiöse Zeremonien bzw. zur Unterhaltung des Hochadels verwendeten. Als Schießpulver und damit als Treibmittel für Kanonen wurde es nach der Einführung im 13. Jahrhundert erst in Europa etabliert.

Es ist nicht ganz klar wann, jedoch viele Jahre später, erfanden chinesische Alchemisten, spätestens unter der Song-Dynastie (960 - 1271) das Schwarzpulver und damit nahm die Geschichte des Feuerwerks ihren Lauf. Bemerkenswert hierbei ist, dass die Chinesen das Schwarzpulver als lautes Feuerwerk hauptsächlich für religiöse Zeremonien bzw. zur Unterhaltung des Hochadels verwendeten. Als Schießpulver und damit als Treibmittel für Kanonen wurde es nach der Einführung im 13. Jahrhundert erst in Europa etabliert.

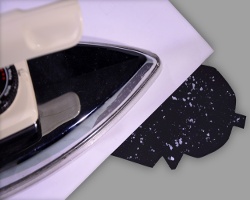

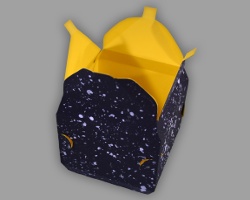

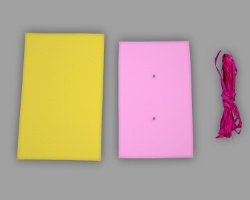

Zum Anfertigen eines Kanonenschlags benötigen Sie Tonpapier in drei zueinanderpassenden Farben. Ich entschied mich beispielsweise für Schwarz, Gelb und Rosa. Für die Zündschnur und die vier Fenster kam des Weiteren gelber Bast zum Einsatz. Für die Verzierung nahm ich einen weißen Wachsmalstift, ein Bügeleisen, doppelseitiges Klebeband,

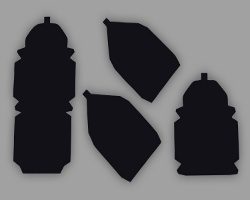

Zum Anfertigen eines Kanonenschlags benötigen Sie Tonpapier in drei zueinanderpassenden Farben. Ich entschied mich beispielsweise für Schwarz, Gelb und Rosa. Für die Zündschnur und die vier Fenster kam des Weiteren gelber Bast zum Einsatz. Für die Verzierung nahm ich einen weißen Wachsmalstift, ein Bügeleisen, doppelseitiges Klebeband,  Für das Grundgerüst fertigte ich zuallererst die Elemente von Schablone #1 einmal aus schwarzem und einmal aus gelbem Tonpapier an. Gleiches wiederholte ich mit den Elementen von Schablone #2. Die Anzahl von schwarzen und gelben Einzelteilen muss immer im gleichen Verhältnis stehen. Weiter falzte ich die Knick- und Klebelinien der insgesamt acht Stücke.

Für das Grundgerüst fertigte ich zuallererst die Elemente von Schablone #1 einmal aus schwarzem und einmal aus gelbem Tonpapier an. Gleiches wiederholte ich mit den Elementen von Schablone #2. Die Anzahl von schwarzen und gelben Einzelteilen muss immer im gleichen Verhältnis stehen. Weiter falzte ich die Knick- und Klebelinien der insgesamt acht Stücke. Darauffolgend breitete ich nur die schwarzen Einzelteile vor mir aus, nahm ein Bastelmesser zu Hand und schabte damit weiße

Darauffolgend breitete ich nur die schwarzen Einzelteile vor mir aus, nahm ein Bastelmesser zu Hand und schabte damit weiße  Im nächsten Arbeitsschritt klebte ich die schwarzen, verzierten Elemente auf ihre gelben Pendants. Dadurch bekommt der Kanonenschlag mehr Stabilität und sieht innen anders aus als außen. Gleich danach klebte ich die nunmehr vier Stücke zu einer dreidimensionalen Schachtel zusammen. Ich legte dazu alle Einzelteile zunächst als Kreuz auf die gelbe Seite.

Im nächsten Arbeitsschritt klebte ich die schwarzen, verzierten Elemente auf ihre gelben Pendants. Dadurch bekommt der Kanonenschlag mehr Stabilität und sieht innen anders aus als außen. Gleich danach klebte ich die nunmehr vier Stücke zu einer dreidimensionalen Schachtel zusammen. Ich legte dazu alle Einzelteile zunächst als Kreuz auf die gelbe Seite.

Egal, ob Sie

Egal, ob Sie

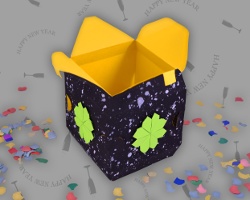

Zu guter Letzt verschloss ich meinen Kanonenschlag mit einer Art Quaste aus Bast. Ich steckte das gebundene Stück oben in die Öffnung und umschloss es mit den vier Papierseiten. Folgend nahm ich ein weiteres dünnes Stück Bast zur Hand und verband damit Quaste und Kanonenschlag. Mithilfe dieser Technik bietet sich Ihren Gästen die Gelegenheit, mit geringem Kraftaufwand an der Zündschnur zu ziehen, sodass sich der Papierböller knallartig öffnet.

Zu guter Letzt verschloss ich meinen Kanonenschlag mit einer Art Quaste aus Bast. Ich steckte das gebundene Stück oben in die Öffnung und umschloss es mit den vier Papierseiten. Folgend nahm ich ein weiteres dünnes Stück Bast zur Hand und verband damit Quaste und Kanonenschlag. Mithilfe dieser Technik bietet sich Ihren Gästen die Gelegenheit, mit geringem Kraftaufwand an der Zündschnur zu ziehen, sodass sich der Papierböller knallartig öffnet. Im Jahre 2012 feierte ich im Chiemgau mit einheimischen Bekannten Silvester. Kurz vor 24 Uhr verteilte der Gastgeber an jeden Gast ein Tablett, auf dem sich 12 Kleinflaschen Jägermeister, ein Liter Frischmilch, ein kleiner Sektkühler und eine Packung Feuchttücher befanden. Ziel war es, die 12 Jägermeister zusammen mit Milch zu trinken (Jagermilch) ohne dabei den Sektkühler als Spuckeimer benutzen zu müssen.

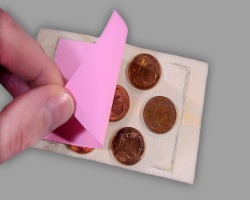

Im Jahre 2012 feierte ich im Chiemgau mit einheimischen Bekannten Silvester. Kurz vor 24 Uhr verteilte der Gastgeber an jeden Gast ein Tablett, auf dem sich 12 Kleinflaschen Jägermeister, ein Liter Frischmilch, ein kleiner Sektkühler und eine Packung Feuchttücher befanden. Ziel war es, die 12 Jägermeister zusammen mit Milch zu trinken (Jagermilch) ohne dabei den Sektkühler als Spuckeimer benutzen zu müssen. Bei mir war nach zwei Fläschchen Ende, so etwas Widerliches hatte ich zuvor noch nie getrunken. Meine Freundin hingegen hielt mit den Männern mit und danach war auch klar, wofür die Feuchttücher gedacht waren. Falls Sie also etwas ähnlich Frivoles mit Ihren Gästen planen, geben Sie doch einfach einige Kleinflaschen Korn in die Silvesterdekoration. Anstelle der Glücksbringer verstecken Sie drei Päckchen Ahoi-Brause und ein verpacktes Zitronentuch dazu.

Bei mir war nach zwei Fläschchen Ende, so etwas Widerliches hatte ich zuvor noch nie getrunken. Meine Freundin hingegen hielt mit den Männern mit und danach war auch klar, wofür die Feuchttücher gedacht waren. Falls Sie also etwas ähnlich Frivoles mit Ihren Gästen planen, geben Sie doch einfach einige Kleinflaschen Korn in die Silvesterdekoration. Anstelle der Glücksbringer verstecken Sie drei Päckchen Ahoi-Brause und ein verpacktes Zitronentuch dazu.