Als Kind der bayerischen Berge habe ich Glück, denn immer wenn die Schneefallgrenze unter 1000 Meter sinkt, darf ich mich am kühlen Weiß erfreuen. Mögen Sie auch den Geruch von frisch gefallenem Schnee so sehr? Immer wenn ich diesen wahrnehme, verwandle ich mich zum Otter, zumindest was den Spieltrieb angeht. Ich stampfe dann mühevoll weiße Hügel hinauf nur um diese danach quietschfidel hinunterzuschlittern, also genau wie ein Otter, nur mit dem Unterschied, dass sich zwischen mir und dem Schnee noch mein Schlitten befindet.

And here it is, the perfect slide - a group slide. Here is a family of otters who rolling down a mountain [...].

National Geographic: Otter Chaos. youtube.com (12/2015).

Die Nordeuropäer der Jungsteinzeit hätten sich in jenen Tagen wohl nicht im Traum vorstellen können, dass ihre Nachfahren einmal auf ihrer bahnbrechenden Erfindung, nur so aus Spaß, einen Berg hinuntersausen. Schließlich waren die ersten Holzschlitten eine riesengroße Arbeitserleichterung für Holzfäller, Baumeister und Jäger. Denn bereits im Neolithikum spannten die findigen Menschen erst Hunde und später Ochsen vor ihre Schlitten, um die schweren Materialien nicht nur über Schnee, sondern auch über Gras und Steppe von den Tieren transportieren zu lassen.

Die Nordeuropäer der Jungsteinzeit hätten sich in jenen Tagen wohl nicht im Traum vorstellen können, dass ihre Nachfahren einmal auf ihrer bahnbrechenden Erfindung, nur so aus Spaß, einen Berg hinuntersausen. Schließlich waren die ersten Holzschlitten eine riesengroße Arbeitserleichterung für Holzfäller, Baumeister und Jäger. Denn bereits im Neolithikum spannten die findigen Menschen erst Hunde und später Ochsen vor ihre Schlitten, um die schweren Materialien nicht nur über Schnee, sondern auch über Gras und Steppe von den Tieren transportieren zu lassen.

Wooden sledges are first known, by at least 7000 BC, among communities living by hunting and fishing in northern Europe [...].

Gascoigne, Bamber: The sledge: 7000-4000 BC. historyworld.net (12/2015).

Als im 4. Jahrtausend vor Christus das Wagenrad erfunden wurde, war die Zeit der Schlitten als wirtschaftliches Transportmittel weitestgehend beendet. Selbst in höher gelegenen Regionen wie beispielsweise dem sächsischen Erzgebirge waren Pferdepersonenpostschlitten eher Touristenattraktion als Arbeitserleichterung für den Postboten. Das Schlittenfahren als Hobby und Wintersport entwickelte sich erst im 19. Jahrhundert. Auslöser war wohl das erste, internationale Schlittenrennen, welches im schweizerischen Davos stattfand.

Als im 4. Jahrtausend vor Christus das Wagenrad erfunden wurde, war die Zeit der Schlitten als wirtschaftliches Transportmittel weitestgehend beendet. Selbst in höher gelegenen Regionen wie beispielsweise dem sächsischen Erzgebirge waren Pferdepersonenpostschlitten eher Touristenattraktion als Arbeitserleichterung für den Postboten. Das Schlittenfahren als Hobby und Wintersport entwickelte sich erst im 19. Jahrhundert. Auslöser war wohl das erste, internationale Schlittenrennen, welches im schweizerischen Davos stattfand.

In Davos fand im Winter 1881-82 das erste Rennen vom Wolfgangpass nach Klosters statt.

Müller, Reto: Wintersport. hls-dhs-dss.ch (12/2015).

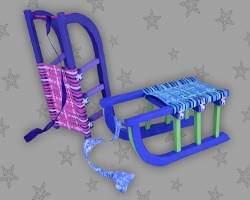

Der Australier George Robertson konnte seinerzeit diesen Wettkampf für sich entscheiden. Die damals eingesetzte Schlittenform ist auch heute vor allem bei Kindern noch sehr beliebt und wird seither als „Davoser” bezeichnet. Bereits 1924 wurde der Bobsport olympische Disziplin, jedoch änderte sich hierfür die Schlittenform und der „Bachmann-Schlitten” ersetzte den „Davoser”. Natürlich war früher ein Schlitten noch große und teure Handwerkskunst. Doch auch die arme Bevölkerung wusste sich zu helfen und baute sich ihre Wintergefährte selbst. Die Materialien waren günstig aber ungewöhnlich, anstelle von Flachstahl für die Kufen wurden beispielsweise Tierknochen verwendet.

Der Australier George Robertson konnte seinerzeit diesen Wettkampf für sich entscheiden. Die damals eingesetzte Schlittenform ist auch heute vor allem bei Kindern noch sehr beliebt und wird seither als „Davoser” bezeichnet. Bereits 1924 wurde der Bobsport olympische Disziplin, jedoch änderte sich hierfür die Schlittenform und der „Bachmann-Schlitten” ersetzte den „Davoser”. Natürlich war früher ein Schlitten noch große und teure Handwerkskunst. Doch auch die arme Bevölkerung wusste sich zu helfen und baute sich ihre Wintergefährte selbst. Die Materialien waren günstig aber ungewöhnlich, anstelle von Flachstahl für die Kufen wurden beispielsweise Tierknochen verwendet.

Man hat kleine Kinderschlitten noch bis ins 19. Jahrhundert [...] benutzt, da bestehen die Kufen aus Schienbeinen von Rindern oder Pferden. Man hat sogar Rinderunterkiefer verwendet [...] und auf die Zähne ein Sitzbrett montiert.

Furger, Andres: Kulturgeschichte des Schlittens. srf.ch (12/2015).

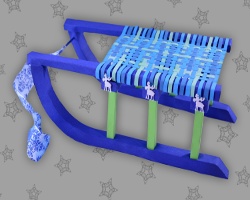

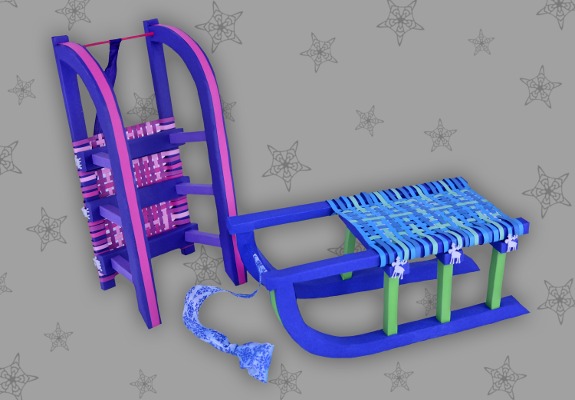

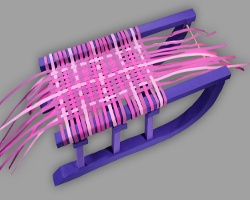

Als echter Schlittenfan blieb mir nichts anderes übrig, als einen klassischen, dreidimensionalen „Davoser” aus Papier zu basteln. Das drollige Gefährt ist 27 Zentimeter lang und 13 Zentimeter breit. Der Papierschlitten kann gezogen werden und ist äußerst stabil, sodass dieser bei mir unter dem Weihnachtsbaum einen Teil meiner Geschenke präsentiert. Und wenn Sie dieses geschichtsträchtige Bastelmotiv nachbasteln möchten, bekommen Sie nun die Anleitung und die Schablonen dafür.

Bastelanleitung für Papierschlitten

Für das komplette Bastelmotiv verwendete ich Tonpapier in fünf zueinanderpassenden Farben. Für die Zugstange nahm ich einen 13 Zentimeter langen Schaschlikspieß und ein Satinband zur Hilfe. Für die Verzierung entschied ich mich für kleine Elche aus Schrumpffolie. Als Bastelwerkzeuge sollten Sie sich eine Schere, ein Bastelmesser, Falzbeil samt Lineal, einen flüssigen Kleber und meine DIN A4 Bastelschablonen (#1 /#2 /#3 /#4 /#5 /#6 /#7 /#8 /#9) zurechtlegen.

Für das komplette Bastelmotiv verwendete ich Tonpapier in fünf zueinanderpassenden Farben. Für die Zugstange nahm ich einen 13 Zentimeter langen Schaschlikspieß und ein Satinband zur Hilfe. Für die Verzierung entschied ich mich für kleine Elche aus Schrumpffolie. Als Bastelwerkzeuge sollten Sie sich eine Schere, ein Bastelmesser, Falzbeil samt Lineal, einen flüssigen Kleber und meine DIN A4 Bastelschablonen (#1 /#2 /#3 /#4 /#5 /#6 /#7 /#8 /#9) zurechtlegen.

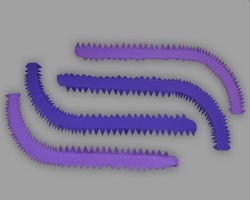

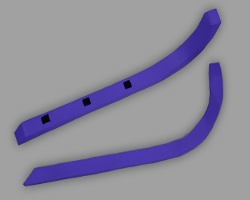

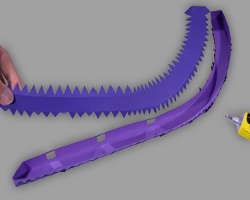

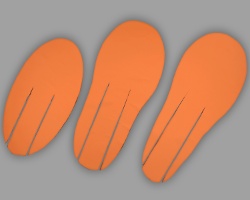

Ich begann mit Schablone #1 und damit mit den Kufen des Schlittens. Ich fertigte die Elemente insgesamt achtmal aus zwei unterschiedlichen Tonpapierfarben an und falzte darauffolgend die Knick- und Klebelinien mit einem Falzbeil und einem Lineal. Gleich danach klebte ich immer zwei identische, unterschiedlich farbige Elemente aufeinander. Wichtig: Dieser Schritt wiederholt sich bei allen Einzelteilen, die das Grundgerüst des Papierschlittens betreffen. Dadurch wird das Wintergefährt noch stabiler.

Ich begann mit Schablone #1 und damit mit den Kufen des Schlittens. Ich fertigte die Elemente insgesamt achtmal aus zwei unterschiedlichen Tonpapierfarben an und falzte darauffolgend die Knick- und Klebelinien mit einem Falzbeil und einem Lineal. Gleich danach klebte ich immer zwei identische, unterschiedlich farbige Elemente aufeinander. Wichtig: Dieser Schritt wiederholt sich bei allen Einzelteilen, die das Grundgerüst des Papierschlittens betreffen. Dadurch wird das Wintergefährt noch stabiler.

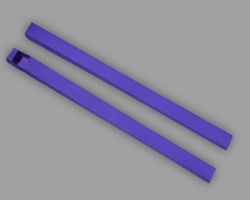

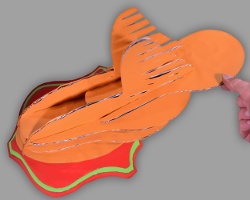

Auf Schablone #2 befinden sich vier gleichgroße Streifen. Die Vorlagen klebte ich an den Markierungen A, B und C zusammen und fertigte diese danach zweimal aus Tonpapier an. Durch diese Verlängerungsmethode erhielt ich am Ende zwei Streifen, wovon jeder einzelne 70 Zentimeter lang ist. Im Anschluss nahm ich ein verstärktes Kufenelement von Schablone #1 und klebte einen langen Streifen einmal ringsum die Klebelinien. Gleich danach verschloss ich das Stück mit dem zweiten Kufenelement.

Ich wiederholte direkt im Anschluss die Schritte mit meinen restlichen Einzelteilen, sodass schließlich zwei dreidimensionale Papierkufen vor mir lagen. Zum Verkleiden der Klebelinien verlängerte ich die Elemente von Schablone #3 nach dem gleichen Prinzip. Die beiden ebenfalls 70 Zentimeter langen Streifen klebte ich zu guter Letzt über die Ober- und Unterseite meiner Kufen. Damit habe ich die Laufflächen meines Schlittens fertiggestellt.

Ich wiederholte direkt im Anschluss die Schritte mit meinen restlichen Einzelteilen, sodass schließlich zwei dreidimensionale Papierkufen vor mir lagen. Zum Verkleiden der Klebelinien verlängerte ich die Elemente von Schablone #3 nach dem gleichen Prinzip. Die beiden ebenfalls 70 Zentimeter langen Streifen klebte ich zu guter Letzt über die Ober- und Unterseite meiner Kufen. Damit habe ich die Laufflächen meines Schlittens fertiggestellt.

Stabile Konstruktion durch Quer- und Längsbalken

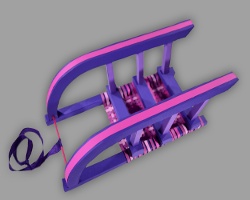

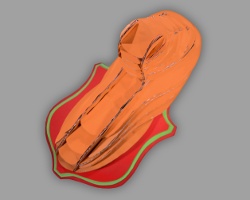

Damit mein kleiner „Davoser” auch mühelos Lasten tragen kann, habe ich mir eine Balkenkonstruktion einfallen lassen. Dafür fertigte ich das Element von Schablone #4 (Längsstreben) zwölfmal und von Schablone #5 (Querstreben) sechsmal aus zwei unterschiedlichen Tonpapierfarben an. Ich klebte wieder zwei identische Teile mit unterschiedlicher Farbe zur Verstärkung aufeinander.

Damit mein kleiner „Davoser” auch mühelos Lasten tragen kann, habe ich mir eine Balkenkonstruktion einfallen lassen. Dafür fertigte ich das Element von Schablone #4 (Längsstreben) zwölfmal und von Schablone #5 (Querstreben) sechsmal aus zwei unterschiedlichen Tonpapierfarben an. Ich klebte wieder zwei identische Teile mit unterschiedlicher Farbe zur Verstärkung aufeinander.

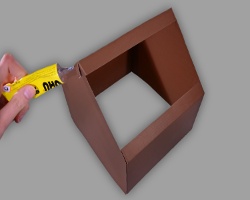

Folgend falzte ich von den insgesamt neun Papierelementen die Knick- und Klebelinien und verklebte diese dann mit sich selbst zu kleinen Schachteln, die aussehen wie Pommes frites, zusammen. Die insgesamt sechs Längsstreben klebte ich darauffolgend in die Löcher der Kufen ein. Hinweis: Arbeiten Sie hierbei mir viel flüssigem Kleber, die Streben dürfen sich nicht mehr aus den Löchern entfernen lassen.

Folgend falzte ich von den insgesamt neun Papierelementen die Knick- und Klebelinien und verklebte diese dann mit sich selbst zu kleinen Schachteln, die aussehen wie Pommes frites, zusammen. Die insgesamt sechs Längsstreben klebte ich darauffolgend in die Löcher der Kufen ein. Hinweis: Arbeiten Sie hierbei mir viel flüssigem Kleber, die Streben dürfen sich nicht mehr aus den Löchern entfernen lassen.

Nachdem die Längsstreben getrocknet waren, klebte ich diese in die Löcher der Querstreben ein. Dadurch kann der schicke Schlitten bereits stabil stehen. In die vordere Innenseite der beiden Kufen schnitt ich zuvor zwei Löcher mithilfe eines Bastelmesser ein. In die beiden Löcher klebte ich meine Zugstange, die aus einem 13 Zentimeter langen Schaschlikspieß besteht.

Nachdem die Längsstreben getrocknet waren, klebte ich diese in die Löcher der Querstreben ein. Dadurch kann der schicke Schlitten bereits stabil stehen. In die vordere Innenseite der beiden Kufen schnitt ich zuvor zwei Löcher mithilfe eines Bastelmesser ein. In die beiden Löcher klebte ich meine Zugstange, die aus einem 13 Zentimeter langen Schaschlikspieß besteht.

Bunter, geflochtener Sitz für Papierschlitten

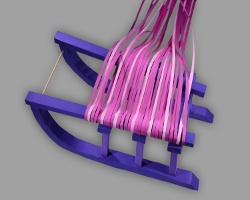

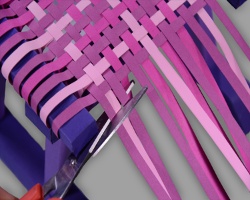

Um über jeden Zweifel, was die Stabilität betritt, erhaben zu sein, fertigte ich des Weiteren die zwei langen Sitzstangen von Schablone #6 gleichermaßen wie die Balken von Schablone #4 und #5 an. Die Sitzfläche des Schlittens habe ich aus drei unterschiedlichen Tonpapierfarben geflochten. Die Vorlage für die 34 Papierstreifen befindet sich auf Schablone #7. Tipp: Verwenden Sie hierfür Farben, die Sie bisher noch nicht im Papierschlitten verarbeitet haben.

Um über jeden Zweifel, was die Stabilität betritt, erhaben zu sein, fertigte ich des Weiteren die zwei langen Sitzstangen von Schablone #6 gleichermaßen wie die Balken von Schablone #4 und #5 an. Die Sitzfläche des Schlittens habe ich aus drei unterschiedlichen Tonpapierfarben geflochten. Die Vorlage für die 34 Papierstreifen befindet sich auf Schablone #7. Tipp: Verwenden Sie hierfür Farben, die Sie bisher noch nicht im Papierschlitten verarbeitet haben.

Ich legte meine beiden Sitzstangen nebeneinander und verband diese, indem ich 21 Streifen quer, in abwechselnder Farbfolge, anklebte. Die 13 restlichen Papierstreifen habe ich im Anschluss von der Längsseite nacheinander eingeflochten. Die überstehenden Streifen schnitt ich vorne und hinten einfach mit einer Schere ab und klebte die Enden an den Querstreifen fest. Die beiden Sitzstangen mit dem geflochtenen Sitz klebte ich nachfolgend vorne an den Kufen und in der Mitte an den Querstreben mit viel flüssigem Kleber fest.

Der „Davoser” wird geschmackvoll verziert

Die Eisen an den Kufen simulierte ich mit zwei langen Papierstreifen, die ich von Schablone #8 verlängert, angefertigt und aufgeklebt habe. Die Zugstange bemalte ich passend zum Schlittendesign und das Zugband ist ein stilvolles Satinband, welches ich ebenfalls farblich abgestimmt habe. Mithilfe eines Motivlochers stanzte ich mir außerdem noch sechs Elche aus Schrumpffolie aus und klebte diese als letzte Dekoration an die Außenseiten der Querstreben fest. Die kleinen Elche befinden sich jedoch ebenso auf Schablone #9. Nach diesem Arbeitsschritt hatte ich meine kleine Winterdekoration fertiggestellt.

Die Eisen an den Kufen simulierte ich mit zwei langen Papierstreifen, die ich von Schablone #8 verlängert, angefertigt und aufgeklebt habe. Die Zugstange bemalte ich passend zum Schlittendesign und das Zugband ist ein stilvolles Satinband, welches ich ebenfalls farblich abgestimmt habe. Mithilfe eines Motivlochers stanzte ich mir außerdem noch sechs Elche aus Schrumpffolie aus und klebte diese als letzte Dekoration an die Außenseiten der Querstreben fest. Die kleinen Elche befinden sich jedoch ebenso auf Schablone #9. Nach diesem Arbeitsschritt hatte ich meine kleine Winterdekoration fertiggestellt.

Fazit und wilde Rodelurlaube

Der „Davoser” ist deshalb ein anspruchsvolleres Bastelmotiv, da ein sehr genaues Arbeiten erforderlich ist, damit er zum einen symmetrisch aussieht und zum anderen die Kufen gut und gerade laufen. Dafür ist der Schlitten in Sachen Bastelmaterial sehr dankbar und kostengünstig herzustellen. Als Bastelzeit habe ich ungefähr vier Stunden benötigt, wobei das Flechten des Sitzes einen Großteil der Zeit beanspruchte.

Der „Davoser” ist deshalb ein anspruchsvolleres Bastelmotiv, da ein sehr genaues Arbeiten erforderlich ist, damit er zum einen symmetrisch aussieht und zum anderen die Kufen gut und gerade laufen. Dafür ist der Schlitten in Sachen Bastelmaterial sehr dankbar und kostengünstig herzustellen. Als Bastelzeit habe ich ungefähr vier Stunden benötigt, wobei das Flechten des Sitzes einen Großteil der Zeit beanspruchte.

Wie zu Beginn erwähnt, bin ich ein echter Schlittenfan. So war ich Mitte Dezember wieder einmal im Salzburger Land (Hochkönig) für ein paar Tage im Winterurlaub. Eigentlich bin ich ja Skifahrer, aber in diesem Skigebiet gibt es eine Alm (Jufenalm), von der eine Rodelbahn ins Tal führt. Weil das so viel Spaß gemacht hat und die Strecke auch am Abend beleuchtet war, bin ich von vier Tagen ganze drei nur Schlitten gefahren. Im Sommer bin ich übrigens des Öfteren auf der Sommerrodelbahn am Ochsenkopf anzutreffen.

Verwandte Themen:

Christbaumkugeln aus Papier basteln - so geht’s

Papierbirne für den Après-Ski

Ein vollständiges, gefegtes Rothirschgeweih hat einen hohen Sammlerwert und wird nur sehr selten verkauft. Das Geweih muss sich jedoch dazu noch am Echtschädel auf einem Trophäenbrett befinden und am besten zehn oder mehr Enden haben. Hingegen unvollständige Geweihe mit Kunstschädel sind so gut wie wertlos. Dies liegt daran, dass Rothirsche jährlich ihre Kronen (Stangen) aus Knochensubstanz abwerfen, die danach von Walddieben, Jägern und Förstern aufgesammelt werden.

Ein vollständiges, gefegtes Rothirschgeweih hat einen hohen Sammlerwert und wird nur sehr selten verkauft. Das Geweih muss sich jedoch dazu noch am Echtschädel auf einem Trophäenbrett befinden und am besten zehn oder mehr Enden haben. Hingegen unvollständige Geweihe mit Kunstschädel sind so gut wie wertlos. Dies liegt daran, dass Rothirsche jährlich ihre Kronen (Stangen) aus Knochensubstanz abwerfen, die danach von Walddieben, Jägern und Förstern aufgesammelt werden. Obwohl ich als Vegetarier und Tierbesitzer mir nicht viel aus der Jagd mache aber natürlich weiß, dass diese wichtig ist, um die schönen Wälder zu schützen habe ich, wenn ich an Weihnachten denke, das Bild eines Hirschgeweihs, welches über einen prasselndem Kamin hängt im Kopf. Dazu liegt draußen meterweise Schnee und ich sitze gemütlich in einem Sessel und trinke Eiergrog. Entweder liegt dies am Zeichentrickfilm bzw. am gleichnamigen Lied von Gene Autry „Rudolph, the Red-Nosed Reindeer” oder es ist ein evolutorisches, unterbewusstes Jagdbedürfnis, was auch erklären würde, warum immer mehr Frauen das grüne Abitur erwerben.

Obwohl ich als Vegetarier und Tierbesitzer mir nicht viel aus der Jagd mache aber natürlich weiß, dass diese wichtig ist, um die schönen Wälder zu schützen habe ich, wenn ich an Weihnachten denke, das Bild eines Hirschgeweihs, welches über einen prasselndem Kamin hängt im Kopf. Dazu liegt draußen meterweise Schnee und ich sitze gemütlich in einem Sessel und trinke Eiergrog. Entweder liegt dies am Zeichentrickfilm bzw. am gleichnamigen Lied von Gene Autry „Rudolph, the Red-Nosed Reindeer” oder es ist ein evolutorisches, unterbewusstes Jagdbedürfnis, was auch erklären würde, warum immer mehr Frauen das grüne Abitur erwerben. Ich habe mir also überlegt, wie ich an mein Rothirschgeweih zu Weihnachten komme. Zum Kaufen eines Sammlerstückes fehlt mir das nötige Kleingeld, und auch wenn heutzutage nicht mehr wie zu Zeiten Wilhelm Tells die Armbrust gegen das Wild gerichtet wird, sondern der Jäger komfortabel aus 200 Metern Entfernung mit Gewehr samt Zielfernrohr anlegt, kommt auch diese Beschaffungsmethode für mich nicht infrage. Also habe ich mir eine mächtige Rotwildtrophäe einfach selbst aus Papier gebastelt.

Ich habe mir also überlegt, wie ich an mein Rothirschgeweih zu Weihnachten komme. Zum Kaufen eines Sammlerstückes fehlt mir das nötige Kleingeld, und auch wenn heutzutage nicht mehr wie zu Zeiten Wilhelm Tells die Armbrust gegen das Wild gerichtet wird, sondern der Jäger komfortabel aus 200 Metern Entfernung mit Gewehr samt Zielfernrohr anlegt, kommt auch diese Beschaffungsmethode für mich nicht infrage. Also habe ich mir eine mächtige Rotwildtrophäe einfach selbst aus Papier gebastelt.

Als Basismaterial für das Hirschgeweih verwendete ich schwarze Wellpappe sowie

Als Basismaterial für das Hirschgeweih verwendete ich schwarze Wellpappe sowie  Optional: Für die weihnachtliche Variante sollten Sie sich des Weiteren noch 3D Kunstschnee, eine kleine Nikolausmütze und kleine

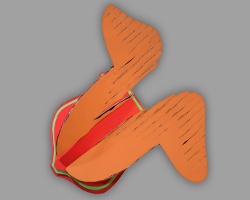

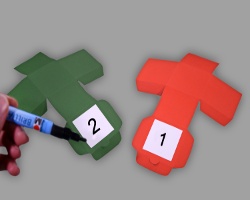

Optional: Für die weihnachtliche Variante sollten Sie sich des Weiteren noch 3D Kunstschnee, eine kleine Nikolausmütze und kleine  Im Anschluss klebte ich immer zwei identische Wellpappenelemente aufeinander. Wichtig: Ich klebte die Wellpappe so, dass die Rillen innen liegen. Darauffolgend verkleidete ich die drei schwarzen Einzelteile mit den gleichartigen Tonpapierelementen. Hinweis: Das mittelgroße Element fertigte ich aus grünem Tonpapier an, die anderen aus rotfarbigem Papier.

Im Anschluss klebte ich immer zwei identische Wellpappenelemente aufeinander. Wichtig: Ich klebte die Wellpappe so, dass die Rillen innen liegen. Darauffolgend verkleidete ich die drei schwarzen Einzelteile mit den gleichartigen Tonpapierelementen. Hinweis: Das mittelgroße Element fertigte ich aus grünem Tonpapier an, die anderen aus rotfarbigem Papier. Mithilfe eines Bastelmessers schnitt ich nun die Einschnitte (siehe Schablonen) in die einzelnen Platten und stanzte die Löcher zum Aufhängen mit einem Eyelet-Setter ein. Gleich danach klebte ich meine drei wappenähnlichen Einzelteile der Größe nach zu einem stabilen Trophäenbrett aus Papier aufeinander. Hierbei ist es besonders wichtig, dass die Einschnitte symmetrisch übereinanderliegen. Eventuell müssen Sie hier nach dem Kleben noch einmal nachschneiden bzw. nachstanzen.

Mithilfe eines Bastelmessers schnitt ich nun die Einschnitte (siehe Schablonen) in die einzelnen Platten und stanzte die Löcher zum Aufhängen mit einem Eyelet-Setter ein. Gleich danach klebte ich meine drei wappenähnlichen Einzelteile der Größe nach zu einem stabilen Trophäenbrett aus Papier aufeinander. Hierbei ist es besonders wichtig, dass die Einschnitte symmetrisch übereinanderliegen. Eventuell müssen Sie hier nach dem Kleben noch einmal nachschneiden bzw. nachstanzen.

Mit den kleinen Steckelementen von Schablone #11 für die Stirn des Rothirschkopfes ist der Schädel so gut wie abgeschlossen, es fehlen noch die Ohren von Schablone #12. Auch diese habe ich wieder aus einem Gemisch aus Wellpappe und Tonpapier angefertigt, nur habe ich diesmal zwei unterschiedliche Brauntöne verwendet. So ist das Innere der Ohren hellbraun und die Ohren selbst dunkelbraun. Wichtig: Die Ohren klebte ich hinter das bereits eingesteckte Element von Schablone #8.

Mit den kleinen Steckelementen von Schablone #11 für die Stirn des Rothirschkopfes ist der Schädel so gut wie abgeschlossen, es fehlen noch die Ohren von Schablone #12. Auch diese habe ich wieder aus einem Gemisch aus Wellpappe und Tonpapier angefertigt, nur habe ich diesmal zwei unterschiedliche Brauntöne verwendet. So ist das Innere der Ohren hellbraun und die Ohren selbst dunkelbraun. Wichtig: Die Ohren klebte ich hinter das bereits eingesteckte Element von Schablone #8.

Im Anschluss kümmerte ich mich um die Schönheitskorrekturen. Ich nahm also braune Wasserfarben und einen Pinsel zur Hand und marmorierte zunächst mein gefegtes Papiergeweih solange, bis es verwittert aussah. Danach färbte ich auch die Zwischenräume der Steckelemente des Schädels mit einem passenden Braunton ein. Das Gesicht der Jagdtrophäe hielt ich bewusst spartanisch.

Im Anschluss kümmerte ich mich um die Schönheitskorrekturen. Ich nahm also braune Wasserfarben und einen Pinsel zur Hand und marmorierte zunächst mein gefegtes Papiergeweih solange, bis es verwittert aussah. Danach färbte ich auch die Zwischenräume der Steckelemente des Schädels mit einem passenden Braunton ein. Das Gesicht der Jagdtrophäe hielt ich bewusst spartanisch. Nase und Augen bestehen aus roten und schwarzen Pompons und diese habe ich einfach, symmetrisch zueinander auf die Papierelemente geklebt. Danach ist mein klassisches Hirschgeweih aus Papier einsatzbereit und kann über das Loch am Trophäenbrett an der Wand aufgehangen werden. Mein Bastelmotiv soll jedoch als ausgefallene Weihnachtsdekoration fungieren.

Nase und Augen bestehen aus roten und schwarzen Pompons und diese habe ich einfach, symmetrisch zueinander auf die Papierelemente geklebt. Danach ist mein klassisches Hirschgeweih aus Papier einsatzbereit und kann über das Loch am Trophäenbrett an der Wand aufgehangen werden. Mein Bastelmotiv soll jedoch als ausgefallene Weihnachtsdekoration fungieren. Deshalb klebte ich mittig auf den Schädel eine kleine

Deshalb klebte ich mittig auf den Schädel eine kleine  Ich persönlich liebe ja dreidimensionale und stabile Bastelmotive, bei denen man auch was in der Hand hat. Wenn es Ihnen genauso geht, dann ist dieses Hirschgeweih aus Papier genau das Richtige für Sie. Die verwendete Stecktiertechnik ist wirklich kinderleicht, da sich die Schritte immer wiederholen, jedoch ist der gekrönte Wandschmuck tatsächlich ein sehr aufwendiges Motiv, für welches ich zirka vier Stunden Bastelzeit benötigte. Mein Rothirsch hängt bei mir über einer Kommode, auf der sich derzeit Weihnachtsdeko befindet, im Flur. Jeder, der dieses Papiergeweih bisher live begutachten durfte, war begeistert. Selbst der Heizungsableser wollte es mir abkaufen und bei sich in die Dienststelle hängen.

Ich persönlich liebe ja dreidimensionale und stabile Bastelmotive, bei denen man auch was in der Hand hat. Wenn es Ihnen genauso geht, dann ist dieses Hirschgeweih aus Papier genau das Richtige für Sie. Die verwendete Stecktiertechnik ist wirklich kinderleicht, da sich die Schritte immer wiederholen, jedoch ist der gekrönte Wandschmuck tatsächlich ein sehr aufwendiges Motiv, für welches ich zirka vier Stunden Bastelzeit benötigte. Mein Rothirsch hängt bei mir über einer Kommode, auf der sich derzeit Weihnachtsdeko befindet, im Flur. Jeder, der dieses Papiergeweih bisher live begutachten durfte, war begeistert. Selbst der Heizungsableser wollte es mir abkaufen und bei sich in die Dienststelle hängen. Eines meiner liebsten Motive ist das geschichtsträchtige Lebkuchenhaus (englisch Gingerbread House). Als die ersten europäischen Kreuzritter um Gottfried von Bouillon im 11. Jahrhundert loszogen, um die Heilige Stadt Jerusalem einzunehmen, brachten sie bei ihrer Rückkehr unbekannte Gewürze wie Piment oder Kardamom aus dem Morgenland mit.

Eines meiner liebsten Motive ist das geschichtsträchtige Lebkuchenhaus (englisch Gingerbread House). Als die ersten europäischen Kreuzritter um Gottfried von Bouillon im 11. Jahrhundert loszogen, um die Heilige Stadt Jerusalem einzunehmen, brachten sie bei ihrer Rückkehr unbekannte Gewürze wie Piment oder Kardamom aus dem Morgenland mit. Katholische Mönche begannen daraufhin kurzerhand mit den Gewürzen zu experimentieren und so entstand nach und nach der heutige Lebkuchen. Wobei das Grundrezept dieser Honigkuchen bereits den alten Ägyptern bekannt war. Perfektioniert und in Form gebracht wurde das Gebäck im 15. Jahrhundert durch eine Nürnberger Gilde (Die Lebkuchner), welche die Lebkuchen mit Goldverzierung oder Eis anbot. Diese süßen Pfefferkuchen waren so hochwertig und beliebt, dass sie sogar zur Bezahlung der Stadtsteuer akzeptiert wurden.

Katholische Mönche begannen daraufhin kurzerhand mit den Gewürzen zu experimentieren und so entstand nach und nach der heutige Lebkuchen. Wobei das Grundrezept dieser Honigkuchen bereits den alten Ägyptern bekannt war. Perfektioniert und in Form gebracht wurde das Gebäck im 15. Jahrhundert durch eine Nürnberger Gilde (Die Lebkuchner), welche die Lebkuchen mit Goldverzierung oder Eis anbot. Diese süßen Pfefferkuchen waren so hochwertig und beliebt, dass sie sogar zur Bezahlung der Stadtsteuer akzeptiert wurden. Ab dem 16. Jahrhundert begann die kreative Phase der Lebkuchenformen. Der auch heute noch beliebte

Ab dem 16. Jahrhundert begann die kreative Phase der Lebkuchenformen. Der auch heute noch beliebte

Für das köstliche Lebkuchenhaus verwendete ich

Für das köstliche Lebkuchenhaus verwendete ich

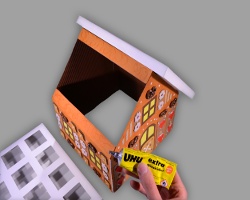

Die Verzierung der Wände, Fenster und Türen ist zwar sehr zeitaufwendig, jedoch besonders wichtig. Schließlich sollte mein Pfefferkuchenhaus genauso zum Anbeißen wie das der Hexe aus „Hänsel und Gretel” aussehen. Auf Schablone #7 finden Sie dazu einige Vorlagen. Von Brezeln über Herzen bis hin zu Plätzchen ist alles vertreten. Damit sich die Verzierung des Lebkuchenhauses real anfühlt und dreidimensional aussieht, habe ich teilweise lufttrocknende Modelliermasse von WePAM verwendet. Sie können die einzelnen Elemente jedoch genauso gut alle aus Papier anfertigen. Außerdem setzte ich noch mit 3D Kunstschnee kleine Akzente.

Die Verzierung der Wände, Fenster und Türen ist zwar sehr zeitaufwendig, jedoch besonders wichtig. Schließlich sollte mein Pfefferkuchenhaus genauso zum Anbeißen wie das der Hexe aus „Hänsel und Gretel” aussehen. Auf Schablone #7 finden Sie dazu einige Vorlagen. Von Brezeln über Herzen bis hin zu Plätzchen ist alles vertreten. Damit sich die Verzierung des Lebkuchenhauses real anfühlt und dreidimensional aussieht, habe ich teilweise lufttrocknende Modelliermasse von WePAM verwendet. Sie können die einzelnen Elemente jedoch genauso gut alle aus Papier anfertigen. Außerdem setzte ich noch mit 3D Kunstschnee kleine Akzente.

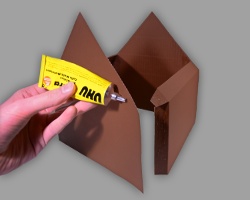

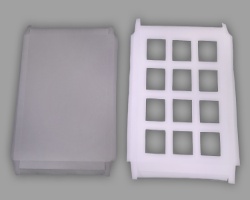

Mithilfe der Schablone #17 habe ich meine 24 Türchen gebastelt. Ich fertigte das große Element jeweils zwölfmal aus zwei unterschiedlichen Tonpapierfarben an, falzte es und verklebte es mit sich selbst zu einer kleinen Schachtel. Den wiederverschließbaren Deckel beklebte ich danach mit einem weißen Tonpapierquadrat (siehe Schablone), auf welches ich im Anschluss die einzelnen Kalendertage schrieb.

Mithilfe der Schablone #17 habe ich meine 24 Türchen gebastelt. Ich fertigte das große Element jeweils zwölfmal aus zwei unterschiedlichen Tonpapierfarben an, falzte es und verklebte es mit sich selbst zu einer kleinen Schachtel. Den wiederverschließbaren Deckel beklebte ich danach mit einem weißen Tonpapierquadrat (siehe Schablone), auf welches ich im Anschluss die einzelnen Kalendertage schrieb.

Meine Aufgabe als Patentante kann im Dezember besonders stressig sein, da mein Patenkind in diesem Monat auch Geburtstag hat. Pünktlich am ersten Dezember übergebe ich ihr dieses Haus, was gleichzeitig das Nikolaus-, Geburtstags- und Weihnachtsgeschenk ist. In den einzelnen Türchen befinden sich Schminkutensilien, Bastelsachen und Schokolade. Da mein Lebkuchenhaus innen noch viel Platz bereithält, klebte ich unter dem Dach das eigentliche Highlight fest. Verpackt in Geschenkpapier ist es ein elektronisches Gerät, welches an den Händen junger Teenagermädchen festgewachsen scheint.

Meine Aufgabe als Patentante kann im Dezember besonders stressig sein, da mein Patenkind in diesem Monat auch Geburtstag hat. Pünktlich am ersten Dezember übergebe ich ihr dieses Haus, was gleichzeitig das Nikolaus-, Geburtstags- und Weihnachtsgeschenk ist. In den einzelnen Türchen befinden sich Schminkutensilien, Bastelsachen und Schokolade. Da mein Lebkuchenhaus innen noch viel Platz bereithält, klebte ich unter dem Dach das eigentliche Highlight fest. Verpackt in Geschenkpapier ist es ein elektronisches Gerät, welches an den Händen junger Teenagermädchen festgewachsen scheint.