Im Frühjahr 1763 endete der Siebenjährige Krieg. Das Königreich Preußen ging gemeinsam mit seinen Verbündeten als Sieger hervor, lag jedoch wirtschaftlich am Boden. Friedrich II. benötigte dringend Geld und reagierte mit hohen Einfuhrzöllen auf Kaffeebohnen, einer starken Besteuerung des Genussmittels sowie der Einführung eines staatlichen Röstereimonopols. Generell wäre es dem Alten Fritz lieber gewesen, sein Volk hätte auf Kolonialwaren verzichtet und stattdessen die heimische Brauwirtschaft¹ unterstützt. Um Schmuggel und privates Kaffeerösten zu unterbinden, ließ der findige König sogenannte Kaffeeriecher² einstellen. Diese durchstöberten Wohnungen, schnüffelten in Speisekammern und hoben notfalls auch die Deckel von Kochtöpfen. Bauern und Bürger, die sich diesen Zirkus ersparen wollten, griffen auf eine alte Technik zurück, die bereits seit dem späten 16. Jahrhundert³ bekannt war: Sie rösteten und mahlten die Wurzel einer Pflanze, die aus der Gemeinen Wegwarte kultiviert worden war, und stellten daraus Zichorienkaffee her. Der war zwar koffeinfrei, schmeckte aber erstaunlich nah am Original. Während die Bevölkerung das Getränk charmant als Landkaffee bezeichnete, nannten es die Franzosen Café de Prusse - also Preußenkaffee.

Im Jahr 1830 erhoben sich die südlichen Provinzen des Vereinigten Königreichs der Niederlande - Flamen und Wallonen - gegen die niederländische Herrschaft. Religiöse Spannungen, wirtschaftliche Ungleichheit und kulturelle Entfremdung führten zur Belgischen Revolution, an deren Ende Brüssel zur Hauptstadt des neu gegründeten Staates Belgien wurde. Vor den Toren der jungen Metropole lag die Gemeinde Schaerbeek, wo Bauern und Gärtner traditionell Obst und Gemüse anbauten.

Nirgends im Umkreis gab es so viele Esel, denn mit ihnen wurde die Ware in die Stadt gebracht. „Mehr Esel als Einwohner” hieß es eher scherzhaft als ehrenhalber.

Sparrer, Petra: Brüssel. 6., komplett überarb. u. akt. Aufl. Erlangen: Michael Müller Verlag 2018, S. 154.

Während des Kriegsgetöses soll der Legende nach ein Botaniker namens Jan Lammers seine Zichorienwurzeln in einem Keller unter der Erde versteckt haben. Je nach Erzählung wollte der clevere Neubelgier seine wertvollen Viktualien entweder vor nahenden Steuerbeamten⁴ oder vor marodierenden Soldaten in Sicherheit bringen. Die einen hätten Geld gewollt, die anderen Landkaffee.

Nach einigen Monaten, als sich die Lage beruhigt und König Leopold I. aus dem Hause Sachsen-Coburg sein Belgien stabilisiert hatte, erinnerte sich Lammers an die vergrabenen Wurzeln. Beim Nachsehen stellte er verwundert fest, dass die Pflanze ganz ohne Licht weiß-gelbliche, zarte Sprossen getrieben hatte, die obendrein schmackhaft und äußerst nährstoffreich⁵ waren. Kurz darauf kultivierte der Botaniker aus seiner Entdeckung den Witloof-Chicorée - was auf niederländisch „weißes Laub“ bedeutet - und der heute in Westeuropa⁶ zu den beliebtesten Wintergemüsen zählt.

Hingegen in Deutschland und Österreich fragen sich viele, was sie mit Chicorée anstellen sollen. Im Salat ist er den meisten zu bitter, weshalb die Pflanze oft mit kräftigen Käse- oder Béchamelsoßen kombiniert wird. Hipster in modernen Foodtrucks nutzen die schiffsförmigen Blätter inzwischen sogar als essbare Teller und richten darin Fingerfood an. Im Gegensatz zu Tomaten, Kartoffeln oder Gurken gehört Chicorée nicht zum Standardsortiment der Discounter - vor allem wegen seiner heiklen Lagerung. Er mag es dunkel und kühl, dann bleibt das belgische Wintergemüse etwa eine Woche⁷ frisch. In Biomärkten ist Chicorée ganzjährig erhältlich, meist in wiederverschließbaren Boxen, dafür aber mit einem Kilopreis von rund 9,90 Euro teurer als so manches Grillhähnchen.

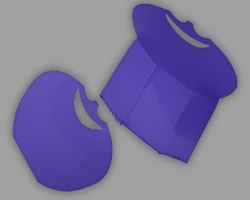

Mit Chicorée basteln

Während die meisten deutschen Hobbyköche Chinakohl, Radicchio, Pak Choi und Chicorée ohnehin im Gemüseregal liegen lassen, statt sie zu unterscheiden, macht sich vor allem letzterer einen Namen als beliebter Naturstempel für Maler, Kulissenbauer oder Kunstlehrer.

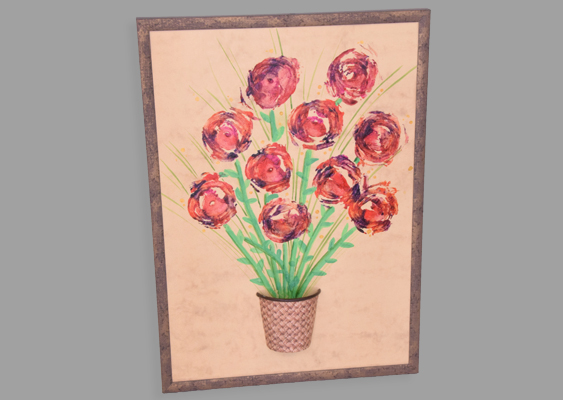

Rosenblüten sind schwer zu zeichnen, weil ihre Blätter komplexe Schichten bilden. Bei größeren Projekten lässt sich das Problem mit einem Chicorée lösen. Ein Haushaltsgummi bündelt die Blätter, ein scharfer Schnitt legt die Stempelfläche frei und schon entstehen klare Rosenabdrücke auf Papier oder Stoff.

ℹ️ Am besten eignen sich Acrylfarben: Sie haften gut und sorgen für kräftige, gleichmäßige Abdrücke. Wasserfarben sind weniger deckend, dafür kinderfreundlicher in der Handhabung. Wichtig: Die Malkastentöpfchen sollten möglichst mit wenig Wasser schaumig angerührt werden, damit sie gut an der feuchten Schnittfläche des Chicorées haften bleiben.

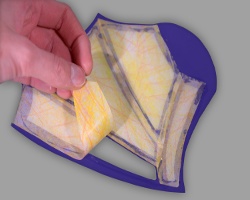

Neben den dichten Knospen können auch einzelne Chicorée-Blätter als Stempel dienen - zum Beispiel, um Schablonen nicht einfach auszumalen, sondern mit feinen Blattstrukturen zu füllen. So entsteht etwa aus einem Buchstaben wie dem „T“ kein glatter Farbblock, sondern ein individuelles Muster mit lebendiger Textur.

Einzelne Chicorée-Blätter lassen sich ebenso hervorragend für freie Motive wie eine Palme einsetzen. Dafür wurde ein Blatt der Länge nach halbiert und die frische Schnittfläche als Druckfläche für den Stamm genutzt. Durch die natürliche Biegung ergibt sich ganz von selbst ein überzeugender, leicht gebogener Stammverlauf.

Für die Palmenwedel kamen die Blattreste erneut zum Einsatz: Sie wurden horizontal in kleine Abschnitte geschnitten, mit Wasserfarben bestrichen und v-förmig von der Krone nach außen gestempelt. So entstanden im Handumdrehen schwungvolle Blattwedel, die wie vom Wind bewegt wirken.

Verwandte Themen:

Mit Kaffee neues Papier alt machen - Technik für Mittelalterfans

Teller für Kuchenstücke selber basteln - Papierquadrat hält Finger sauber

¹Vetter, Veronika Helga: Bierfass basteln - Papierkorb für Tischabfälle. gws2.de (07/2025).

²Paczensky, Gert von & Anna Dünnebier: Leere Töpfe, volle Töpfe. Die Kulturgeschichte des Essens und Trinkens. München: Albrecht Knaus Verlag GmbH 1994.

³Lucchin, Margherita & Varotto, Serena & Barcaccia, Gianni & Parrini, Paolo. (2008). Chicory and Endive. researchgate.net (07/2025).

⁴Gladis, Thomas: Formenmannigfaltigkeit und Nutzungsvielfalt von Chicorium intybus L. nutzpflanzenvielfalt.de (PDF) (07/2025).

⁵Hasskerl, Heide: Selbstversorgt durch die kalte Jahreszeit. Sorten, Kultur, Pflege, Rezepte. Graz: Leopold Stocker Verlag 2017, S. 83.

⁶Da Jaegere, Isabel: Overview of Witloof Chicory. frontiersin.org (PDF) (07/2025).

⁷Fickinger, Nico: Chicorée: Aromatisches Wintergemüse für Salate und Aufläufe. ndr.de (07/2025).

Fledermäuse sind schon ziemlich lange en vogue, doch wie kann das sein? Wahrscheinlich liegt es einfach daran, dass Vampire schon seit Jahren cool sind und keinen Schrecken mehr verbreiten. Als ich noch ein kleines Mädchen war, sah das Ganze noch völlig anders aus. Von wegen Vampir-Cosplay, denn wenn ich im Fernsehen schon eine Fledermaus oder geschweige denn einen Vampir-Film gesehen habe, schlief ich vor Angst die nächsten Tage unter dem Bett.

Fledermäuse sind schon ziemlich lange en vogue, doch wie kann das sein? Wahrscheinlich liegt es einfach daran, dass Vampire schon seit Jahren cool sind und keinen Schrecken mehr verbreiten. Als ich noch ein kleines Mädchen war, sah das Ganze noch völlig anders aus. Von wegen Vampir-Cosplay, denn wenn ich im Fernsehen schon eine Fledermaus oder geschweige denn einen Vampir-Film gesehen habe, schlief ich vor Angst die nächsten Tage unter dem Bett. Zumindest gilt Vlad III. als Vorlage zur Romanfigur Dracula von Bram Stoker aus dem Jahre 1897. Bis dahin war ein Vampir ein blutsaugender, teuflischer Dämon, der nur vor dem Kreuz Christi zurückschreckte. Der Autor erzeugte mit seinem transsilvanischen Grafen ein neues Verständnis, denn von nun an waren Vampire außerdem elegante, polygame Frauenjäger, die sich bei Bedarf in eine Fledermaus verwandeln konnten. Manifestiert wurde dieses Bild durch die Hollywoodverfilmung des Romans im Jahre 1931.

Zumindest gilt Vlad III. als Vorlage zur Romanfigur Dracula von Bram Stoker aus dem Jahre 1897. Bis dahin war ein Vampir ein blutsaugender, teuflischer Dämon, der nur vor dem Kreuz Christi zurückschreckte. Der Autor erzeugte mit seinem transsilvanischen Grafen ein neues Verständnis, denn von nun an waren Vampire außerdem elegante, polygame Frauenjäger, die sich bei Bedarf in eine Fledermaus verwandeln konnten. Manifestiert wurde dieses Bild durch die Hollywoodverfilmung des Romans im Jahre 1931.

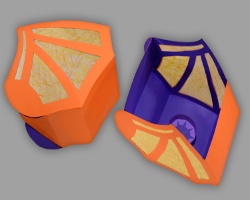

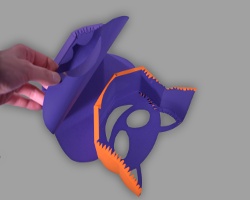

Die große Papierlaterne ist ein echtes Beleuchtungsgenie, denn sie wird mit drei echten Teelichtern betrieben. Zwei davon schimmern durch die beiden Flügel und eins durch das Fledermausgesicht. Durch die doppelten Wände ist die Fledermaus äußerst stabil und dadurch, dass die Kerzen tief im Inneren verborgen sind, braucht es schon einen starken Wind, der die Flammen zum Erlöschen bringt.

Die große Papierlaterne ist ein echtes Beleuchtungsgenie, denn sie wird mit drei echten Teelichtern betrieben. Zwei davon schimmern durch die beiden Flügel und eins durch das Fledermausgesicht. Durch die doppelten Wände ist die Fledermaus äußerst stabil und dadurch, dass die Kerzen tief im Inneren verborgen sind, braucht es schon einen starken Wind, der die Flammen zum Erlöschen bringt. Als Bastelmaterial verwendete ich Tonpapier und Transparentpapier in jeweils drei verschiedenen Farben. Zur Dekoration kamen

Als Bastelmaterial verwendete ich Tonpapier und Transparentpapier in jeweils drei verschiedenen Farben. Zur Dekoration kamen

Damit die Laterne stabiler wird und vor allem damit die Fledermaus weder innen noch außen unansehnliche Kleberänder hat, habe ich die Flügel mit den vier Elementen von Schablone #6 in einer Kontrastfarbe zur Innenseite verkleidet. Nach dem Aufkleben schnitt ich die überstehenden Ränder noch bündig ab, damit habe ich die beiden Fledermausflügel fertiggestellt.

Damit die Laterne stabiler wird und vor allem damit die Fledermaus weder innen noch außen unansehnliche Kleberänder hat, habe ich die Flügel mit den vier Elementen von Schablone #6 in einer Kontrastfarbe zur Innenseite verkleidet. Nach dem Aufkleben schnitt ich die überstehenden Ränder noch bündig ab, damit habe ich die beiden Fledermausflügel fertiggestellt.

Meinen nackten dreidimensionalen Fledermauskörper bestrich ich nun mit viel flüssigem Kleber und klebte vorne und hinten meine verzierten, zweidimensionalen Vorderseiten auf. Auf Schablone #16 befindet sich der Teelichthalter für den Kopf, nach dem ich diesen eingeklebt hatte, nahm ich einen

Meinen nackten dreidimensionalen Fledermauskörper bestrich ich nun mit viel flüssigem Kleber und klebte vorne und hinten meine verzierten, zweidimensionalen Vorderseiten auf. Auf Schablone #16 befindet sich der Teelichthalter für den Kopf, nach dem ich diesen eingeklebt hatte, nahm ich einen  Das Loch ist dafür, um die Laterne später über einen Draht an einem Stück Holz zu tragen. Ganz zum Schluss klebte ich die beiden Flügel über die Klebelaschen am Fledermauskörper fest. Nun müssen Sie die Laterne nur noch mit drei Teelichtern ausstatten und eine Handhalterung befestigen, schon kann der quietschfidele Laternenumzug beginnen.

Das Loch ist dafür, um die Laterne später über einen Draht an einem Stück Holz zu tragen. Ganz zum Schluss klebte ich die beiden Flügel über die Klebelaschen am Fledermauskörper fest. Nun müssen Sie die Laterne nur noch mit drei Teelichtern ausstatten und eine Handhalterung befestigen, schon kann der quietschfidele Laternenumzug beginnen. Sofort änderten sich deren Gesprächsthemen in Halloween, Sankt Martin oder die eigene Kindheit. Besonders gut gefällt mir neben der phänomenalen Leuchtkraft der Tragekomfort. Trotz der großen Spannweite bin ich mir sicher, dass auch größere Kindergartenkinder die Fledermaus eine Stunde problemlos tragen können. Wenn es dann zur Stärkung noch einen Weckmann (Stutenkerl) gibt, bestimmt auch länger.

Sofort änderten sich deren Gesprächsthemen in Halloween, Sankt Martin oder die eigene Kindheit. Besonders gut gefällt mir neben der phänomenalen Leuchtkraft der Tragekomfort. Trotz der großen Spannweite bin ich mir sicher, dass auch größere Kindergartenkinder die Fledermaus eine Stunde problemlos tragen können. Wenn es dann zur Stärkung noch einen Weckmann (Stutenkerl) gibt, bestimmt auch länger.

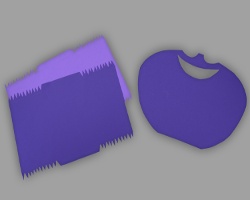

Das obere Ende der Schultüte kann verschlossen werden, sodass der Inhalt vor dem Schulkind zunächst verborgen bleibt. Des Weiteren habe ich besonders auf die Stabilität geachtet, sodass selbst ein Fallen auf dem Boden der Schultüte nichts anhaben kann. Zur Zierde trägt die Biene eine bewegliche Blume in den Händen und zwei lustige Fühler auf dem Kopf.

Das obere Ende der Schultüte kann verschlossen werden, sodass der Inhalt vor dem Schulkind zunächst verborgen bleibt. Des Weiteren habe ich besonders auf die Stabilität geachtet, sodass selbst ein Fallen auf dem Boden der Schultüte nichts anhaben kann. Zur Zierde trägt die Biene eine bewegliche Blume in den Händen und zwei lustige Fühler auf dem Kopf. Die Stabilität wird der Schultüte durch gelbe und schwarze

Die Stabilität wird der Schultüte durch gelbe und schwarze  Da die Schultüte so groß ist, müssen Sie sich zunächst die Hauptschablone zusammenbauen. Dazu drucken Sie die Schablonen #1 und #2 aus, schneiden diese aus und bauen daraus ein gleichschenkliges Dreieck. Dieses lange Dreieck zeichnen Sie nun fünfmal auf Wellpappe auf und schneiden dann die Einzelteile aus. Die Wellpappe ist sehr hart und stabil, deshalb sollten

Da die Schultüte so groß ist, müssen Sie sich zunächst die Hauptschablone zusammenbauen. Dazu drucken Sie die Schablonen #1 und #2 aus, schneiden diese aus und bauen daraus ein gleichschenkliges Dreieck. Dieses lange Dreieck zeichnen Sie nun fünfmal auf Wellpappe auf und schneiden dann die Einzelteile aus. Die Wellpappe ist sehr hart und stabil, deshalb sollten Sie nun ein Falzbeil und ein Lineal nehmen und die Knick- und Klebelinien falzen. Im Anschluss bauen Sie aus den fünf gefalzten Einzelteilen zwei große Schultütenelemente. Ein Element besteht aus zwei, das andere aus drei gleichschenkligen Dreiecken. Kleben Sie die Dreiecke mit viel flüssigem Kleber zusammen und achten Sie darauf, dass die unteren Spitzen sauber abschließen.

Sie nun ein Falzbeil und ein Lineal nehmen und die Knick- und Klebelinien falzen. Im Anschluss bauen Sie aus den fünf gefalzten Einzelteilen zwei große Schultütenelemente. Ein Element besteht aus zwei, das andere aus drei gleichschenkligen Dreiecken. Kleben Sie die Dreiecke mit viel flüssigem Kleber zusammen und achten Sie darauf, dass die unteren Spitzen sauber abschließen. Auf Schablone #3 finden Sie die Querstreifen für das Bienenmuster. Die drei unterschiedlich großen Streifen zeichnete ich jeweils fünfmal auf schwarzes Tonpapier auf, schnitt diese aus und klebte die Querstreifen von oben nach unten auf die Wellpappe. Auch hier sollten Sie akribisch darauf achten, dass die schwarzen Streifen auf den beiden Hauptelementen symmetrisch verlaufen.

Auf Schablone #3 finden Sie die Querstreifen für das Bienenmuster. Die drei unterschiedlich großen Streifen zeichnete ich jeweils fünfmal auf schwarzes Tonpapier auf, schnitt diese aus und klebte die Querstreifen von oben nach unten auf die Wellpappe. Auch hier sollten Sie akribisch darauf achten, dass die schwarzen Streifen auf den beiden Hauptelementen symmetrisch verlaufen. Unterhalb der zweiten Querstreifen, stach ich auf dem Hauptelement mit drei Dreiecken zwei Löcher ein. Durch diese Löcher fädelte ich

Unterhalb der zweiten Querstreifen, stach ich auf dem Hauptelement mit drei Dreiecken zwei Löcher ein. Durch diese Löcher fädelte ich

Auf Schablone #3 befindet sich die Vorlage für die untere Spitze der Vorlage. Diese fertigte ich aus schwarzer Wellpappe an. Die Spitze wird einfach auf die Unterseite der Schultüte geklebt und verkleidet zum einen unschöne Klebestellen und zum anderen dient diese als zusätzliche Verstärkung. Die Schultüte wäre ab diesem Schritt einsatzbereit. Damit aus dem Modell eine echte Biene wird, habe ich noch weitere Verzierungen angebracht.

Auf Schablone #3 befindet sich die Vorlage für die untere Spitze der Vorlage. Diese fertigte ich aus schwarzer Wellpappe an. Die Spitze wird einfach auf die Unterseite der Schultüte geklebt und verkleidet zum einen unschöne Klebestellen und zum anderen dient diese als zusätzliche Verstärkung. Die Schultüte wäre ab diesem Schritt einsatzbereit. Damit aus dem Modell eine echte Biene wird, habe ich noch weitere Verzierungen angebracht. Für den Bienenkopf zeichnete ich zunächst das Oval von Schablone #4 auf gelbe Wellpappe auf und schnitt dieses aus. Das Oval ist der Hintergrund des Kopfes. Auf den Schablonen #5 und #6 befinden sich die Elemente für das Bienengesicht. Dieses baute ich aus unterschiedlichen Tonpapierfarben zusammen und verzierte die Wangen mit roter Stempelkissenfarbe und zeichnete den Mund und die Schattierung der Nase mit einem schwarzen und silberfarbenen Marker auf.

Für den Bienenkopf zeichnete ich zunächst das Oval von Schablone #4 auf gelbe Wellpappe auf und schnitt dieses aus. Das Oval ist der Hintergrund des Kopfes. Auf den Schablonen #5 und #6 befinden sich die Elemente für das Bienengesicht. Dieses baute ich aus unterschiedlichen Tonpapierfarben zusammen und verzierte die Wangen mit roter Stempelkissenfarbe und zeichnete den Mund und die Schattierung der Nase mit einem schwarzen und silberfarbenen Marker auf. Abschließend fertige ich aus weißem und rotem Tonpapier eine große Blume (siehe Schablone #6) an. Die

Abschließend fertige ich aus weißem und rotem Tonpapier eine große Blume (siehe Schablone #6) an. Die