Wer Schillers Maria Stuart gelesen hat, kennt vermutlich Elisabeth I., Königin von England. Übertrieben gesagt geht fast alles, was Großbritannien bis zur Spätrenaissance hervorgebracht hat, auf diese Frau zurück. So soll sie unter anderem die spanische Armada besiegt, die anglikanische Kirche etabliert, William Shakespeare „erfunden“ und die Piraterie für ihre eigenen Zwecke¹ genutzt haben. Doch damit nicht genug: Zwischen dem Köpfen ihrer Cousine und dem Etablieren einer steuerfinanzierten Armenfürsorge machte sie auch Lebkuchenmänner massentauglich. „Das sind doch alles Legenden“, könnte manch einer einwenden. Doch in Anbetracht dessen, dass die Virgin Queen länger regierte, als die DDR existierte, dürfte an ihren zahlreichen Heldentaten durchaus etwas dran sein. Zumindest ist gut belegt, dass die Langzeitregentin sowohl Höflinge als auch besondere Gäste² als Gingerbread Men nachbacken ließ.

ℹ️ Der elisabethanische Lebkuchenmann bestand aus Semmelbröseln (bzw. Brotkrumen), Honig, Zimt, Nelken, Pfeffer und natürlich Ingwer (englisch: ginger). Er war deutlich härter und würziger als der deutsche Lebkuchen.

Die menschenähnliche Form war eine Neuheit – eine Mischung aus Ehrung und royalistischem Schabernack. Das Gingerbread selbst gehörte jedoch längst zur höfischen Speisenfolge und wurde häufig nach dem Essen als Verdauungsförderer³ gereicht. Doch aufgepasst: Wir befinden uns am reichsten Hof Europas. Von größeren Mengen Zimt, Nelken, Kardamom, Anis, Muskatnuss und Piment konnte ein deutscher Kurfürst im 16. Jahrhundert nur träumen.

Trotzdem waren Lebkuchen den Menschen keineswegs fremd. Schon um 1550 lassen sich Lebzelter, also spezialisierte Lebkuchenbäcker, in der Oberpfalz, in Niederbayern und im österreichischen Mühlviertel nachweisen. Ursprünglich war der süße Honigkuchen eine Klosterspeise, doch bald trugen die wandernden Backhandwerker ihre duftenden Waren auf Jahrmärkte und Kirchweihen hinaus und machten sie so dem einfachen Volk zugänglich.

Die regionale Häufung erklärt sich durch den Bayerischen und den Böhmerwald, wo zahlreiche Zeidler (Waldimker) unermüdlich Honig sammelten. Dennoch blieb der Lebkuchen ein Luxusgut: Wegen der teuren Gewürze wurde er zu besonderen Anlässen im Herbst und Winter gegessen und meist schon im Spätsommer gebacken. In der übrigen Zeit stellten die Lebzelter Met und Kerzen her - eine perfekte Symbiose mit ihren fleißigen Honiglieferanten.

Mit der Zeit verschoben sich die Schwerpunkte. Während in Orten wie Freyung oder Bad Leonfelden noch ganze Familien im Wechsel Lebkuchen buken, Kerzen zogen und Met siedeten, verlagerte sich das Zentrum des süßen Handwerks zunehmend nach Nürnberg. Die dortigen Lebzelter profitierten von den Gewürzströmen aus dem Süden und den Honiglieferungen aus dem Norden. Wachs und Met fanden ihren Weg über die Alpen nach Venedig, wo sie als kostbare Handelsware galten. So entstand ein Kreislauf: Franken und Ostbayern lieferten den Honig, Venedig die Gewürze und Nürnberg verband beides zu einer Kunst, die bald sprichwörtlich wurde.

Im Nürnberger Reichswald gab es so viel davon, dass man den Honig bis nach Venedig liefern konnte und im Austausch dafür kostbare Gewürze wie Zimt, Vanille, Nelken, Koriander, Piment, Muskat, Ingwer und Kardamom erhielt.

Handler, Margret: Nürnberger Lebkuchen. Ein Stück Weihnachtstradition. In: Servus in Bayern Nr. 12 (2021). S. 33.

Im 17. Jahrhundert, nach dem Ende des Dreißigjährigen Krieges, erweiterten die Niederländer ihre Handelsrouten⁴ nach Indien und Südostasien. Dadurch wurden die begehrten Gewürze günstiger, und auch Bürgerfamilien in deutschen Städten konnten sich zu Weihnachten Lebkuchen backen. Die Lebzelter entwickelten neue Geschäftsmodelle und fanden sie in den sogenannten Modellebzelten. Motive wie St. Nikolaus, Ritter, Fatschenkindl oder Pferde wurden mithilfe kunstvoll geschnitzter Holzformen auf viereckige Lebkuchen geprägt. Diese beliebten Andenken wurden beispielsweise an Wallfahrtsorten verkauft und waren nicht zum Verzehr bestimmt.

Die Zelten waren also weniger zum Genuss gedacht, als in bestimmten Formen Spielzeug für Kinder, meistens aber wertvoll gehaltene Schauobjekte oder Erinnerungsstücke, die man im Glaskasten in der „hohen Stube” neben kostbaren Gläsern, Häferln und Wachsstöcken sorgsam aufbewahrte.

Manzenreiter, Felix: Kastner Bad Leonfelden. Lebzelter seit fünf Jahrhunderten. Ried im Innkreis: Moserbauer Verlag 2001.

Bis in die Zeit Bismarcks hinein war die typische Form des Lebkuchenmannes im deutschsprachigen Raum völlig unbekannt. Das änderte sich erst im Jahr 1875, als in der US-amerikanischen Zeitschrift St. Nicholas Magazine das Märchen „The Gingerbread Man“ erschien. Darin flieht ein frisch gebackener Lebkuchenmann aus dem Ofen einer alten Frau – um seinem süßen Schicksal zu entkommen.

🍪 Der Lebkuchenmann rief: „Run, run, as fast as you can! You can’t catch me, I’m the Gingerbread Man!“

Am Ende der Geschichte gerät der zugeknöpfte, teils glasierte Honigkuchenmann in die Fänge eines listigen Fuchses – und wird schließlich doch gefressen. „Was für ein trauriges Ende“, mag man heute denken. Doch in einer Zeit, in der Kinder zu Weihnachten noch Zinnsoldaten und Degen geschenkt bekamen, war ein Happy End eher unüblich. Spätere Nacherzählungen⁵ gaben dem Märchen einen sanfteren Ausgang.

🍪 If you see a Gingerbread Man pass you by running, do not try to catch him, because he is the Gingerbread Man, and nobody can ever catch him.“

Heute entfalten Lebkuchenmänner in Deutschland denselben Weihnachtszauber wie Christbaumkugeln oder Adventskränze.

- Wer in der Adventszeit Plätzchen backt und verschenkt, kennt das Dilemma: „Wie verpacke ich meine Leckerbissen hübsch, ohne gleich eine halbe Keksdose zu verschenken?“

Tupperware wirkt wenig festlich, und die nostalgischen Metalldosen werden Jahr für Jahr teurer. Doch es gibt eine kreative und charmante Alternative: mein Lebkuchenmännchen mit geflochtenem Korb – blitzschnell gebastelt aus Tonpapier und stabiler Graupappe.

📦 Maße: Der Lebkuchenmann ist ca. 11 cm hoch. Der Korb misst 10,5 cm in der Breite und 6 cm in der Höhe – perfekt, um ein paar selbst gebackene Plätzchen stilvoll zu verschenken.

Plätzchenkorb basteln

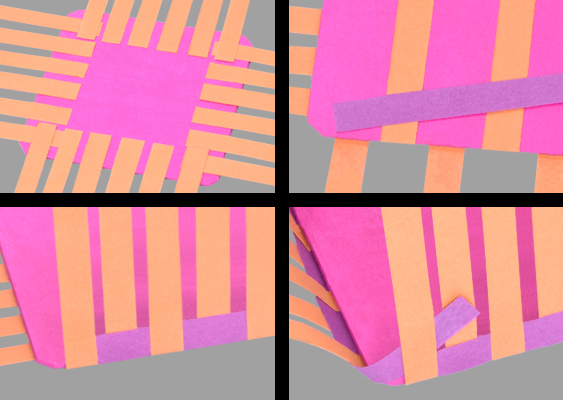

Der Bastelspaß beginnt mit dem Ausdrucken meiner PDF-Schablone. Nach dem Ausschneiden der fünf Schnittmuster wird die Bodenplatte auf zwei Millimeter dicke Graupappe übertragen – sie bildet den stabilen Sockel für den geflochtenen Korb.

Materialbedarf für den Korb:

🧶 24 Stränge à 10 cm × 0,8 cm – für die senkrechten Streben.

🧵 7 Stränge à 40 cm × 0,8 cm – für die waagrechten Flechtreihen.

An jeder Kante der Bodenplatte werden zunächst sechs Streifen in gleichmäßigem Abstand befestigt. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass die Enden etwa 1,5 cm auf dem Fundament aufliegen und sorgfältig verklebt sind – nur so erhält der Korb später die notwendige Stabilität.

- Nach dem Wenden des Sockels und dem Aufrichten der senkrechten Elemente lässt sich der erste lange Papierstreifen waagerecht einflechten.

Sobald die erste Reihe einmal rundum verläuft, wird das Ende überlappend fixiert.

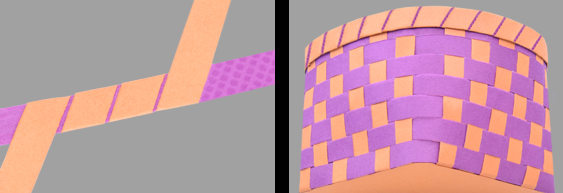

Beim Einarbeiten des zweiten Streifens gilt es, diesen in entgegengesetzter Reihenfolge durch die senkrechten Bahnen zu führen. Dadurch entsteht ein harmonisches Flechtmuster und gleichzeitig zusätzliche Festigkeit. Sind alle Papierlagen verarbeitet, werden die überstehenden Enden leicht gekürzt und sauber über die horizontalen Reihen geklebt. Abschließend empfiehlt es sich, mit Hilfe der Schablone eine zweite Bodenplatte aus Tonpapier anzufertigen. Diese verdeckt die 24 Klebestellen am unteren Rand und verleiht dem kleinen Korb ein besonders sauberes, handwerklich anmutendes Erscheinungsbild.

Zum Schluss erhält der Korb eine kleine Besonderheit; eine dekorative Bordüre. Dafür wird ein Tonkartonstreifen mit den Maßen 0,8 × 40 cm zugeschnitten und mit einem zweiten, gleich breiten Streifen umwickelt. Auf diese Weise entsteht eine stabile und optisch ansprechende Kante, die das Gesamtbild abrundet.

💡 Tipp: Der zweite Streifen sollte in einem Winkel von etwa 45 Grad um den ersten gewickelt werden. Das erzeugt ein gleichmäßiges, diagonales Muster.

Der fertig verstärkte Streifen wird anschließend am oberen äußeren Rand befestigt. Dadurch erhält das Körbchen nicht nur zusätzliche Stabilität, sondern auch einen sauberen, professionellen Abschluss.

Der Lebkuchenmann (m/w)

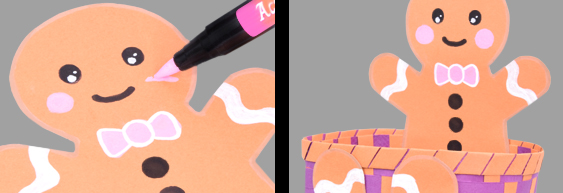

Zum Abschluss entsteht der freundliche Lebkuchenmann beziehungsweise die passende Lebkuchenfrau nach der beiliegenden Schablone. Beide Figuren unterscheiden sich in den Details – bei der weiblichen Variante durch feine Wimpern, bei der männlichen durch schlichtere Gesichtszüge und abweichende Kleidungsmotive.

💡 Tipp: Für mehr Stabilität lohnt es sich, zwei identische Lebkuchensilhouetten passgenau aufeinanderzukleben. Dasselbe Vorgehen gilt auch für die beiden Fußelemente.

Für die Koloration kamen leuchtende Acrylstifte zum Einsatz, deren Glanz den Eindruck erweckt, als wäre der Papierlebkuchen mit feiner Zuckerglasur verziert. Abschließend wird das untere Drittel der Figur – mit der farblosen Rückseite voran – an der Innenseite des Korbes fixiert. Die Füße hingegen werden außen an der geflochtenen Vorderseite angebracht und reichen von der Bordüre bis etwa zur Korbmitte.

Verwandte Themen:

Wohin mit den Elisenlebkuchen? - Geschenkrolle mit Holzoptik basteln

Weihnachtsfeier in der Schule ohne Bargeld? - Essensmarken gibt es hier!

¹Vetter, Veronika Helga: Schatztruhe aus Karton basteln - morsche Holzkiste aus der Karibik. gws2.de (11/2025).

²Bilton, Sam: A Short History of Gingerbread. english-heritage.org.uk (11/2025).

³Bergstedt, Chris: Gingerbread Script. libres.uncg.edu (PDF) (11/2025).

⁴Schulz, Christine: Wieso ist Weihnachtsgebäck so würzig? In: P.M. Fragen & Antworten Nr. 12 (2016). S. 43.

⁵Fairy Tales and Stories for Kids: The Gingerbread Man Fairy Tales and Bedtime Stories for Kids in English. youtube.com (11/2025).